Por Frank van Dun

[Tradução de Uprooted Liberalism and Its Discontents por Alex Pereira de Souza, retirado de https://users.ugent.be/~frvandun/]

Na Inglaterra e na França, o rótulo “liberalismo” foi originalmente usado por aqueles que obtiveram vitórias significativas ao derrubar o moderno Estado Absolutista dos séculos XVII e XVIII, que acabou com muitos direitos, liberdades e instituições medievais. À medida que os reinos medievais foram transformados em Estados, seus reis deixaram de ser os primeiros entre iguais sob a lei e tornaram-se monarcas absolutos acima da lei. Um monarca moderno se imaginava legibus solutus — não apenas acima das leis tradicionais populares medievais, mas também acima do Direito Moral Natural que a Igreja Católica Romana e seus teólogos desenvolveram meticulosamente ao longo de muitos séculos em um esforço persistente para cristianizar a grande diversidade de leis populares (originalmente tribais) locais na Cristandade Latina.

No século XVI, as elites políticas e culturais começaram a se considerar herdeiras diretas da Roma Antiga e de Atenas. Eles não sentiram necessidade de pagar mais do que ocasionais elogios ao Direito Moral Natural. Para eles, o Direito Romano[1] era o modelo do verdadeiro Direito. Para enfatizar sua antiga linhagem, eles rebatizaram a Cristandade Latina “Europa”, um nome que evocava mitos antigos do nascimento de uma nova civilização em uma ilha mediterrânea (Creta) e do destino da história — pois “Europa” poderia ser explicado etimologicamente como “onde o sol se põe”. Além disso, a partir de meados do século XVII, as elites queriam esquecer o derramamento de sangue (especialmente a Guerra dos Trinta Anos) que os primeiros Estados modernos haviam desencadeado em seus esforços para expandir seus domínios territoriais. Para acalmar suas consciências, eles rebatizaram as sangrentas guerras dinásticas dos séculos XVI e XVII de “Guerras de Religião”, para que a culpa recaísse não nos motivos políticos modernos, mas nos religiosos medievais.

Assim, a palavra “liberalismo” começou sua carreira na Europa, um mundo de Estados soberanos. No entanto, as ideias a que se referia tinham suas raízes em [memórias de] o mundo sem estado da Cristandade Latina — um mundo com pouca ou nenhuma tributação, sem exércitos permanentes, forças policiais permanentes ou burocracias, sem guerras devastadoras em todo o continente, mas com uma abundância de instituições representativas e redes prósperas de atividades religiosas, intelectuais, artísticas e comerciais que abrangem toda a área da Cristandade Latina. Mais importante ainda, o mundo medieval tinha uma estrutura de lei que se apoiava em dois pilares: uma grande diversidade de comunidades locais, cada uma com seu direito popular consuetudinário, e a Igreja Católica, cujo ensino do Direito Moral Natural imbuiu toda a estrutura de uma consciência cristã, à qual todos podiam apelar, independentemente de sua posição, poder ou riqueza. O Direito Moral Natural consistia em princípios e preceitos para apelar à consciência dos litigantes e decidir os casos com a menor perturbação possível da vida alheia (evitar escândalos, etc.). Não era uma determinada coleção de regras prescritivas ou comandos gerais que poderiam ser seguidos ou aplicados roboticamente, por assim dizer, por um funcionário de uma grande organização, por exemplo. um Estado ou mesmo a Igreja. Não era um sistema legal –- nem mesmo um sistema legal superior, muito menos um sistema legal ideal. Não exigia técnicos especializados ou especialistas em direito (advogados, juízes, etc.), mas sim pessoas de bom senso humano, capazes de distinguir o certo do errado mesmo em casos concretos complexos. O direito medieval restringia severamente as habilidades de qualquer governante local de se elevar acima do status de primeiro entre iguais. Os governantes regiam, mas não governavam nada além de suas famílias pessoais. Le Roi règne mais ne gouverne pas. Se os liberais não tivessem caído nas ilusões de que o Estado era “necessário” e que podiam controlá-lo, teriam encontrado poucos arranjos medievais que não pudessem gostar.

Teoria liberal e o Estado

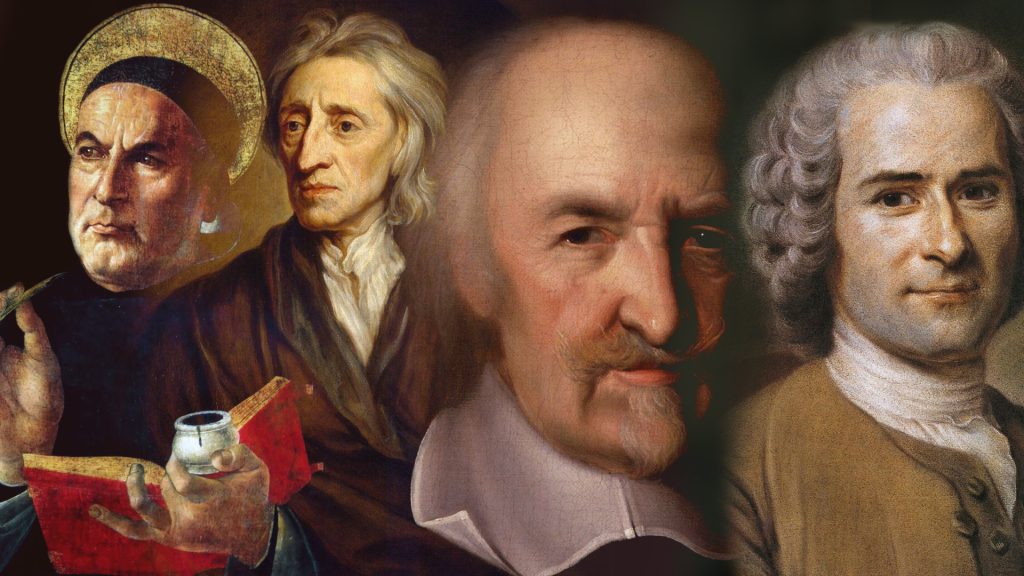

Assim como tinha sido para a Roma Imperial, o princípio subjacente da monarquia pós-medieval era “A Força é o Direito – na verdade, o único direito”. A teoria de Thomas Hobbes do Estado Leviatã[2] foi uma dedução desse princípio, que os Estados modernos, tomando fortemente emprestado do Direito Romano Imperial, elaboraram os sistemas jurídicos enormemente complexos que conhecemos hoje. De fato, isso implicava que a legislação e a regulamentação, bem como a tributação, eram direitos absolutos do Estado, não fundados em qualquer ordem jurídica independente do Estado, mas no poder do próprio Estado.

A teoria de Hobbes sugeria duas maneiras pelas quais a primazia da política de poder, portanto do Estado, poderia ser legitimada: 1) conquista pelos fortes e seu corolário, a rendição quase incondicional daqueles que haviam sido derrotados na luta pelo poder; e 2) instituição, o ato coletivo de estabelecer um Governador Soberano, a quem os membros do coletivo relevante juraram obediência quase incondicional. Em ambos os casos, os súditos estavam legalmente obrigados por sua submissão a fazer o que o Soberano ordenou que fizessem: “Qualquer coisa que possa desejar, eu também desejarei”. As ordens do Soberano poderiam então ser interpretadas como uma expressão da vontade de seus súditos, como se o Soberano fosse meramente o representante plenipotenciário de seus súditos; como se fossem seu mandante autorizador. Como os súditos de seu próprio representante político, as pessoas seriam cidadãs do Estado. Assim, qualquer ato de legislação, regulamentação ou tributação era algo que “os cidadãos fazem a si mesmos” — e é uma máxima do pensamento jurídico moderno que ninguém pode sofrer injustiça por seu próprio ato. Assim, o poder político absoluto foi legitimado ao ser vestido com a linguagem dos contratos e das relações de mandante-representante dos advogados. A ficção jurídica ultrapassa a realidade política. Além disso, Hobbes, um ateu, não teve escrúpulos em usar a noção essencialmente protestante da vontade inescrutável e, de uma perspectiva humana, arbitrária do Deus Todo Poderoso para santificar seu conceito do Soberano político como o Deus mortal de seus súditos, o vigário plenipotenciário do Deus imortal. Na Terra como no Céu, a força superior é a marca da retidão, embora transforme todos os que domina em um objeto impessoal.[3] O pensamento político moderno geralmente seguiu Hobbes ao descartar a noção medieval do Direito Moral Natural, que é a participação da mente consciente do homem na razão divina.[4] A natureza humana foi assim reduzida à física e biologia de organismos humanos individuais, engajados em uma luta sem fim pela vida e conforto contra outros organismos. Já não conotava o potencial das pessoas humanas para aperfeiçoar sua humanidade comum.

Não surpreendentemente, muitos se opuseram à proposta de Hobbes de legitimar o Estado fundado na conquista. Duas formas de objeção tornaram-se particularmente influentes: 1) A Comunidade de John Locke,[5] a instituição coletivamente aceita por um conjunto de indivíduos para providenciar seu bem público sem restringir seus “direitos naturais” (vida, liberdade e propriedade) mais do que o absolutamente necessário, e 2) A República de Jean-Jacques Rousseau,[6] que provindeciaria o interesse público de uma corporação já instituída de pessoas físicas de acordo com as leis que eles mesmos promulgassem. A principal diferença entre os dois dizia respeito ao locus da soberania legislativa no Estado. Para Locke, era um parlamento eleito (supondo que os eleitores elegessem apenas representantes que respeitassem os “direitos naturais” das pessoas). Para Rousseau, eram as próprias pessoas (supondo que elas apenas promulgassem leis que servissem ao interesse público de sua corporação). Tanto Locke quanto Rousseau eliminaram aspectos do princípio de governo plenipotenciário ou absoluto de Hobbes. Locke fez isso alocando as funções legislativas e executivas ou governamentais para os interesses separados do Povo Comum e da Coroa, cada um representado por um órgão separado do Estado (o Parlamento e o Governo, respectivamente) e tornando ilegal que o governo agisse sem autorização legislativa. Rousseau distribuiu o poder legislativo do Estado igualmente entre todos os cidadãos e tornou ilegal que eles se organizassem em facções, partidos ou blocos eleitorais para promover interesses regionais, econômicos ou outros grupos particulares ou mesmo visões de interesse público. No entanto, nem Locke nem Rousseau contestaram a tese de Hobbes de que o Estado é o representante de seus súditos e a cidadania coletiva seu mandante.

Já pelo final do século XVII, o impulso liberal de resistir ao Estado havia se transmutado em impulso de conquistá-lo, de usá-lo para se limitar e para restaurar pelo menos alguns dos antigos direitos e liberdades, incorporando-os ao sistema legal do Estado como direitos legais fundamentais, vestidos na linguagem de direitos naturais de Locke. Essa linguagem lembrava superficialmente a teologia medieval do Direito Natural, mas apenas mascarava o profundo impacto da recuperação do Estado do Direito Romano (como modelo de prática administrativa e ordem no mundo) e sua adoção entusiástica das implicações políticas da Reforma Protestante. A influência de Rousseau sobre a opinião liberal se manifestou no século XIX, quando a separação dos poderes se tornou (como Benjamin Constant previra[7]) um método meramente formal para organizar o aparato monopolista de poder do Estado, e não uma forma de garantir o equilíbrio de poder entre os principais interesses organizados no país. Com uma reviravolta aqui e um ajuste ali, foi possível apresentar tanto Locke quanto Rousseau como pioneiros do Estado democrático emergente. No final do século, Hobbes voltou com força, quando a democracia ameaçou desencadear uma nova guerra de todos contra todos. A Monarquia Absoluta original foi justificada como a solução politique para os conflitos religiosos dentro da Cristandade Latina. A nova Democracia Absoluta seria a solução política para os conflitos ideológicos entre conservadores, liberais e socialistas que tomavam conta de grande parte da Europa.

Da Idade Média sem estado à Modernidade dominada pelo Estado

No espaço de mil anos, a Cristandade Latina remodelou um mundo de tribos errantes de caçadores e coletores em uma civilização de fazendeiros, comerciantes, artesãos e médicos eruditos, vivendo em impressionantes fortalezas e mosteiros e em prósperas vilas, cidades e portos conectados por rotas de comércio de longa distância por terra e mar.[8] Deixou para trás enormes reservas de capital acumulado que os príncipes da Renascença do século XVI poderiam e confiscaram ou tomaram emprestado para restaurar a magnificência, o esplendor e o poder da Roma Imperial nos territórios sob controle deles.

Os estados territoriais eram difíceis de estabelecer no período medieval por causa do princípio de que o poder político (essencialmente militar) repousava em lealdades pessoais entre homens livres. Assim, a relação feudal de senhor-vassalo não era uma relação transitiva: um vassalo de um vassalo de um senhor não era vassalo do senhor, a menos que se tivesse feito vassalo desse senhor. Mesmo quando um vassalo era obrigado por lei a fornecer assistência armada ao rei, seus vassalos não tinham a obrigação de fazê-lo. Esse arranjo limitava severamente a capacidade de um rei de formar grandes exércitos, se a maioria de seus súditos não percebesse sua causa como justa ou em seus próprios interesses. Essas relações intransitivas de senhor-vassalo impediram o surgimento de estados territoriais em lugares onde a ameaça de invasão de hordas de infiéis e pagãos (vikings, muçulmanos, magiares, mongóis) não era tão grande quanto nas regiões fronteiriças mais expostas da Inglaterra, Boêmia, Polônia e sul da Itália. No entanto, fortes reinos territoriais de fato surgiram no coração da Cristandade Latina, notadamente na Inglaterra e na França. O princípio territorial havia sido introduzido na Inglaterra já na época das conquistas vikings e normandas do século XI. Tanto o rei Canuto quanto o Duque da Normandia, Guilherme, o Conquistador, governaram a Inglaterra como conquistadores da terra depois de derrotar os reis do povo que ali vivia. Na França, Filipe II (r.1180-1223) se renomeou Rei da França (em vez de Rei dos Francos), depois de expandir suas posses muito além de sua base em Paris. Por causa dessa façanha, ele foi chamado de Filipe Augusto, em homenagem ao primeiro Imperador Romano. Consequentemente, a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) entre a Inglaterra e a França foi sobre a questão de saber se toda a França seria governada a partir de Londres ou de Paris. Essa questão não poderia ser resolvida da maneira medieval usual por um realinhamento negociado das lealdades dos magnatas locais.

Enquanto isso, Filipe IV, o Belo da França (r.1268-1314) havia desafiado com sucesso o Papa ao transferir a Sé Papal de Roma para Avignon, em 1309. Aproveitando a confusão resultante, muitos governantes locais começaram a interferir no fluxo de fundos de mosteiros e bispados para Roma. A crise da autoridade papal durou até 1417 e deixou a Igreja e os Estados Papais dentro e ao redor da cidade de Roma em uma condição empobrecida. Sem dinheiro no momento em que precisavam reconstruir Roma e restaurar sua posição, os papas passaram a tolerar técnicas controversas de arrecadar dinheiro, mais notavelmente a “venda” abusiva de indulgências.[9] Homens como Martinho Lutero e Ulrich Zwingli protestaram com raiva e logo deixaram a Igreja, no processo de iniciar a Reforma Protestante que fragmentou a unidade da Cristandade Latina.

Reorientando seus interesses para a cidade de Roma, o Papado se envolveu profundamente com as mais ricas das famílias ricas que administravam os ducados e cidades italianos e dominavam a arte de promover o comércio para o grande benefício de si mesmos e de seus comparsas. Vários papas do século 16 foram escolhidos de seus círculos. Eles fizeram de Roma uma capital do esplendor da Renascença, mas a Igreja nunca recuperou a capacidade de agir como restrição de consciência na ânsia de poder e riqueza ou de convencer os grandes e poderosos a observar a Paz e a Trégua de Deus.[10] Em um país após o outro, ela foi banida ou forçada a fazer alianças profanas de Trono e Altar para garantir sua sobrevivência. A Igreja desarmada não era mais capaz de oferecer resistência efetiva às garras de poder de reis poderosos. Houve momentos no passado medieval em que ela não conseguiu prevalecer contra aspirantes a imperadores (principalmente Carlos Magno), mas, mesmo assim, ela permaneceu influente o suficiente para intimidá-los a atos públicos de penitência ou substituir seus métodos brutais de conquista e repressão pelo império da lei de seus procedimentos legais regulares e tribunais.[11] A partir do século XVI, a Igreja teve que aprender a conviver com governantes que tinham uma atitude distintamente maquiavélica em relação à religião: “Use-a onde puder; caso contrário, ignore ou suprima.”

O cristianismo estava sendo fragmentado em uma multidão de igrejas nacionais, à medida que reis protestantes e católicos aplicavam vigorosamente a antiga máxima pagã “Cuius regio, eius religio” (O governante da terra determina sua religião).[12] Eles a incorporaram em outra novidade emergente, o chamado de “direito internacional”, que se baseava nos direitos absolutos e de quase-propriedade dos Soberanos sobre os territórios sob seu controle. Essa concepção protestante do direito internacional[13] rapidamente substituiu a noção católica medieval do direito dos povos (ius gentium), que estendia as proteções do Direito Natural a todas as pessoas, onde quer que vivessem, fossem cristãs ou não.[14]

A realeza medieval originou-se em uma relação de confiança entre o rei e seu povo, mas essa confiança foi explorada pelos reis quando descobriram que o poder podia ser comprado. Eles abraçaram com entusiasmo a máxima de Júlio César: “Com homens, leve dinheiro; com dinheiro, compre homens.” Sempre que o comércio se expandia, a Coroa se movia para obter uma parte da ação. A Roma Imperial estava de volta, embora em escala muito menor do que logo seria chamado de “estado-nação”.[15] No século XVI, os reis estavam profundamente envolvidos na vida econômica, oferecendo comutar as obrigações feudais em pagamentos monetários; e vendendo isenções de obrigações feudais, licenças de monopólio e outros privilégios, títulos honorários e vagos, e até mesmo cargos, e atestados de elegibilidade de crédito para uso no comércio exterior. Ao lado da antiga nobreza medieval, que continuava a se ressentir do crescente poder do monarca, surgiram novos aristocratas que deviam seus títulos e propriedades a seus favores. Eventualmente, os reis conseguiram impor sistemas de tributação regular, ocasionalmente leiloando licenças de arrendamento fiscal para empresas privadas. Eles descobriram que poderiam usar seu poder em rápida expansão para tributar como garantia na negociação de empréstimos com financistas bem relacionados, capazes e dispostos a desviar as poupanças de investimentos produtivos para investimentos políticos: armamento caro de ponto, como canhões pesados e encouraçados; exércitos permanentes e forças policiais; e departamentos burocráticos, tecnocráticos, militares e policiais permanentes do Estado com escritórios, guarnições e, posteriormente, prisões em todos os seus reinos. Se isso não bastasse, os monarcas poderiam, e muitos o fizeram, corromper a moeda corrente, abusando de sua prerrogativa tradicional de cunhar moedas.

Direito Romano e Protestantismo

Quando os delicados equilíbrios dos direitos e obrigações tradicionais e feudais foram perturbados, surgiu uma nova classe de políticos e advogados. Políticos eram especialistas em intermediar acordos entre a elite dominante ou seus oficiais e súditos ricos (cidades, proprietários de terras, empresários, comerciantes, aventureiros, piratas). Advogados, formados nas universidades nas técnicas formais do Direito Romano, eram especialistas em explorar as fraquezas das leis consuetudinárias não escritas em confrontos com documentos formalmente atestados, especialmente aqueles emitidos ou atribuídos a um ou outro rei, duque ou governo da cidade. Os advogados estavam sempre ansiosos para levar governantes, parlamentos e tribunais de justiça a favorecer os interesses de classe de seus clientes, minimizando seus deveres e obrigações costumeiras ou feudais em grande parte não escritos como proprietários de grandes latifúndios e destacando seus direitos de propriedade geralmente bem documentados aos latifúndios que eles haviam comprado (muitas vezes a preços de barganha, porque muitos latifúndios foram arruinadas ou desocupadas nas pragas e guerras que devastaram o continente entre meados do século XIV e meados do século XVII). Dessa forma, os advogados inventaram “direitos absolutos”, ou seja, direitos sem obrigações, além daqueles que eram devidos ao monarca. Tais direitos poderiam ser facilmente enquadrados nos esquemas conceituais do Direito Romano acadêmico. Assim como o pater familias romano deveria ter direitos absolutos sobre sua família contra todos os outros, exceto contra o imperador, assim também a propriedade do proprietário moderno deveria ser considerada seu direito absoluto, sujeito apenas à autoridade do Estado.

Políticos e advogados passaram a dominar no que restava dos órgãos representativos medievais. Lá eles representavam a burguesia urbana e a nova aristocracia, que compartilhavam o interesse em forçar a entrada da terra e da força de trabalho no mercado. O que eles obtinham no mercado eles estavam legalmente autorizados a possuir e tratar de acordo com as categorias formais do renovado Direito Romano, livres das reciprocidades dos deveres e obrigações costumeiras e feudais. Contra o princípio do direito medieval, “a velha lei supera a nova lei”, os advogados proclamaram o princípio romano, “a nova lei supera a velha lei” — o que era uma implicação do fato de que o Imperador está acima da lei. A reinterpretação do conceito de lei pelos advogados foi uma receita para substituir o império da lei tradicional pelo arbitrário império dos homens, bem como para deslegitimar as experiências e memórias das pessoas comuns como principal fonte da lei.

A chamada Reforma Protestante acrescentou a noção de que tudo o que tinha a ver com a Igreja Católica fazia parte de um passado que não poderia ser esquecido tão cedo. Não foi uma reforma tanto quanto foi uma revolução cultural. Especificamente em sua manifestação luterana inicial, a Reforma estendeu a individualidade biológica do homem às esferas de sua vida espiritual e intelectual e, a partir daí, a todas as suas atividades econômicas, sociais, políticas e culturais. A extensão fez das leis da força física as únicas Leis da Natureza. Por implicação, apenas a “ciência natural” empírica moderna poderia constituir a consciência (“conhecimento compartilhado em comum”) humana. Todo o resto era contingente e acidental, apenas uma bobagem subjetiva ou convencional. Elaboradas no Iluminismo, essas implicações ganharam destaque nos cultos cientificistas e tecnocráticos dos séculos XIX e XX.[16]

A princípio, os protestantes se apegaram à ideia de que a Bíblia fornece orientação normativa suficiente aos indivíduos para permitir que eles vivam juntos em uma cultura cristã comum. No entanto, porque os protestantes — luteranos especificamente — também insistiam que os indivíduos eram livres para interpretar os textos bíblicos de acordo com sua própria consciência “privada”, sem ter que responder uns aos outros ou a qualquer autoridade externa, muito menos a Igreja Católica Romana, eles acabaram estilhaçando a religião comum do período medieval em um mosaico de crenças privadas que precisavam ser verificadas pela autoridade política, para que não se tornassem causas de lutas e conflitos. Com a Igreja e seu sacerdócio secular fora do caminho, apenas o poder político organizado permaneceu como centro de autoridade secular. Consequentemente, seja o que for que a Bíblia possa significar para um ou outro indivíduo, sua autoridade pública estava sujeita ao veredicto dos poderes políticos constituídos. Diferenças religiosas e outras ideológicas só poderiam ser resolvidas apelando-se aos direitos territoriais dos governantes políticos, exatamente como havia acontecido no Império Romano. A política supera a religião. Assim, a Reforma consagrou a ideia absurda de que religião (“aquilo que tudo conecta”) e consciência (“conhecimento compartilhado com outros”) são coisas privadas, propriedade exclusiva de todo e qualquer ser humano individual. Ela carregou os germes de uma cultura de relativismo generalizado, na qual apenas a “linguagem” da força é compreendida por todos (ou seja, tem um significado “objetivo”).

Liberdade inglesa e Iluminismo

Na Inglaterra, após a Guerra Civil (1642-1652) entre realistas e partidários do Parlamento, os oponentes aristocráticos do absolutismo real que aceitavam a visão romanizada dos direitos de propriedade dos advogados ficaram conhecidos como Whigs. Eles eram a ala progressista da nobreza. Encorajaram o Estado e sua Igreja Anglicana a tolerar dissidentes protestantes e trabalharam arduamente para fortalecer a autoridade legislativa do Parlamento em detrimento da Coroa. Seus oponentes eram os Tories, o partido firmemente anglicano, realista e tradicionalista de “Deus, Rei e Pátria”. Os Whigs poderiam reivindicar como sua maior conquista a Revolução Gloriosa de 1688, quando — depois que o último rei Stuart, o católico Jaime II, fugiu para a França — uma monarquia protestante foi restaurada com a condição de que reconhecesse a autonomia do Parlamento e respeite a Declaração de Direitos, publicada como um Ato do Parlamento em dezembro de 1689.

Os Whigs frequentemente encontravam interesses comuns com comerciantes e a intelligentsia urbana abastada. No século XIX esses grupos se uniram para formar o Partido Liberal, que fez da “liberdade do indivíduo” um argumento político influente. Entre 1860 e 1920, o Partido Liberal dominou grande parte do cenário político inglês. Sob os Whigs e os Liberais, a Inglaterra aumentou rapidamente seu poder militar, naval, industrial, comercial e financeiro; conseguiu montar um vasto império colonial e testemunhou uma melhoria dramática das condições de vida das pessoas comuns à medida que o crescimento econômico continuava ultrapassando o crescimento populacional que ele tornou possível. Essas conquistas estimularam a formação de partidos liberais semelhantes no continente europeu. O período foi o ponto alto do liberalismo.

No entanto, a maioria dos membros e simpatizantes desses partidos também estava em dívida com o Iluminismo e sua convicção de que entre o colapso do Império Romano do Ocidente e o século XVII, a Europa havia sido um poço estagnado de barbárie e obscurantismo religioso. Adorando a chamada Revolução Científica dos anos 1600, a maioria dos liberais do século XIX não conseguia acreditar que o método da ciência, viz. a crítica aberta e pública de teorias, observações e opiniões, tinha sido sistematicamente desenvolvida e aplicada nas universidades medievais, concílios e sínodos, embora os teólogos não tivessem a tecnologia para fazer ferramentas precisas de observação e medição e, portanto, tivessem pouco uso para a matemática. Referindo-se à mesma ideia de ordem natural sobre a qual construíram sua teoria do Direito Natural, os teólogos medievais introduziram no Ocidente a ideia de uma investigação científica da natureza, ou seja, a busca da verdade objetiva em toda a criação — a busca pelos princípios de ordem que refletiam a mente divina no que de outra forma não passava de fenômenos aparentemente desconexos, difíceis de reconciliar com uma leitura literal da Sagrada Escritura. Eles não tinham esquecido a advertência de Santo Agostinho: “Em assuntos que são obscuros e muito além de nossa visão […] não devemos nos precipitar e tomar nossa posição tão firmemente de um lado que, se o progresso na busca da verdade justamente enfraquecer essa posição, também cairemos com ela.”[17] As ciências naturais (física, química) e matemática continuaram a se desenvolver sob a disciplina rigorosa da crítica aberta de conjecturas e refutações. O mesmo aconteceu com a análise econômica, que teve suas raízes na doutrina medieval de que o preço justo de um bem comercial é o preço livremente acordado por compradores e vendedores — uma doutrina que levou a restringir a aplicação de leis de usura no que diz respeito ao crédito comercial,[18] e eventualmente à explicação do valor do dinheiro em termos de sua oferta e demanda em relação à oferta e demanda de outros bens.[19] Assim a ideia de ciência pelo bem da verdade precedeu, em vários séculos, as promessas com as quais a ciência secular moderna conquistou os favores e os tesouros dos poderosos — promessas de armamento mais poderoso; instrumentos superiores de navegação e cronometragem; gastos otimizados de fortificações e guarnições; mapas e estatísticas para uso fiscal, policial e militar; e esquemas ambiciosos (muitas vezes utópicos) para controlar toda a vida econômica e social da nação, incluindo as mentes dos cidadãos. O conceito “método científico” foi redefinido em termos de observação e medição tecnologicamente aprimoradas. O que não podia ser observado, medido ou apresentado como especulação matemática não tinha interesse científico. O tema subjacente era distintamente hobbesiano: Conhecimento é poder — poder sobre a Natureza e, eventualmente, sobre o Homem.

Teorias libertárias versus liberacionistas do Estado

Os liberais do início do século XIX (e os partidos e movimentos liberais originais) abraçaram a proposta lockeana de domar o Estado Leviatã. Essa proposta estava no cerne do que ficou conhecido como “liberalismo clássico”. Suas raízes medievais na oposição à ascensão do Estado foram praticamente esquecidas. No entanto, entre os liberais clássicos, a desconfiança medieval do Estado e a aversão aos impostos e à regulação coercitiva da vida cotidiana das famílias perduraram. Um século depois, mesmo esses traços das origens do liberalismo começaram a desaparecer no esquecimento, à medida que liberais e outros se apaixonaram pelo conceito de autonomia coletiva do povo de Rousseau, embora modificado para acomodar a ideia lockeana de confiar a legislação a um corpo representativo. A nova moda era “democracia”. Sua intenção declarada era usar o Estado não para manter uma ordem tradicional de liberdade, mas para empoderar os indivíduos, liberando-os dos fardos e responsabilidades da vida além daqueles impostos ou tolerados pelo Estado. Assim, no início do século XX, o liberalismo libertário mais antigo foi soterrado por uma avalanche de liberacionismo, alimentado por entusiastas de todo o espectro político, eventualmente até dentro da Igreja Católica. O libertarianismo representa a capacidade do homem como pessoa de libertar sua vontade, seu pensamento e sua consciência do erro e do pecado, buscando conscientemente a verdade em todas as coisas — a concepção medieval do livre-arbítrio. Em contraste, o liberacionismo representa a capacidade do Estado (ou da sociedade organizada) de proteger os indivíduos das consequências de suas imperfeições, erros e pecados. Pelo final do século, pode-se bem perguntar “quem precisa de direitos e liberdades à moda antiga, quando todos têm ‘direitos humanos’, ou seja, desejos que o Estado tentará satisfazer, se tiver os meios para fazê-lo e os considera politicamente corretos?”[20]

O liberacionismo remonta, por um lado, aos movimentos milenaristas do final da Idade Média e início da modernidade que buscavam criar o Reino de Deus (a Nova Jerusalém do Livro do Apocalipse da Bíblia) aqui na Terra e, por outro lado, às propostas socialistas dos séculos XVIII e XIX para desfazer a história e reformar a sociedade humana em bases inteiramente novas.[21] Apesar das aparências, o socialismo não incluía a promessa liberal clássica de acabar com os privilégios históricos de classe. Em vez disso, prometia sua universalização: todos deveriam poder viver a vida privilegiada dos aristocratas dos velhos tempos, em particular, consumir independentemente de sua contribuição para a produção. Tout le monde rentier! Essa foi a promessa de Marx do comunismo como um regime liberacionista, que permitiria a todos os indivíduos fazerem o que quisessem, enquanto a sociedade organizada cuidava da produção geral.[22] O liberal clássico Frédéric Bastiat ridicularizou a proposta como “a grande ficção de que todos podem viver às custas de todos”,[23] mas ao mesmo tempo o liberal moderno e progressista John Stuart Mill[24] começou a vender a noção essencialmente marxiana de que o capitalismo liberal aperfeiçoaria o arte de produzir riqueza, que poderia então ser distribuída pela “sociedade” em benefício de todos.[25] Para Mill (provavelmente o liberal mais famoso do século XIX), a questão óbvia era se o liberalismo deveria se resignar a ser um conselheiro fiscalmente prudente e economicamente entendido para os líderes da longa marcha para um regime marxista e liberacionista de abundância. O liberalismo concorda plenamente com o socialismo quanto ao destino final, diferindo apenas nos meios e métodos para chegar lá — uma visão compartilhada até mesmo por Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, os mais conhecidos economistas liberais clássicos do século XX? O que restaria da promessa liberal original de uma comunidade livre e próspera, se os socialistas estivessem certos ao afirmar que a riqueza é liberdade — na verdade, a única liberdade que vale a pena ter? Onde traçar a linha entre a equalização democrática do poder político para obter o que se quer e a equalização democrática do poder econômico para comprar o que se quer?

Enquanto Mill se tornou o garoto-propaganda do liberalismo do final do século XIX e do século XX, Bastiat foi esquecido (mesmo na França) e Mises e Hayek se tornaram pouco mais do que notas de rodapé na literatura acadêmica, até serem redescobertos pelo chamado Movimento Libertário, lançado na década de 1970 por Murray Rothbard, que junto com Hayek conseguiu colocar o liberalismo clássico de volta no mapa intelectual. Mises e Hayek eram famosos acima de tudo por sua oposição inabalável ao socialismo totalitário ao estilo soviético e ao planejamento econômico central, mas não conseguiram tirar muitos economistas da teta da economia keynesiana, que era uma variação elaborada do tema de Mill de combinar a produção capitalista dirigida pelo mercado com distribuição socialista planejada implicando gestão estatal da demanda agregada, crédito e investimento. Com o estabelecimento do estado de bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial, seus principais arquitetos, John Maynard Keynes e William Beveridge,[26] foram saudados como novos heróis do liberalismo. Afinal, eles tinham sido membros do moribundo Partido Liberal Inglês.

Embora os movimentos liberacionistas possam ser rastreados até a Idade Média, eles se opuseram (muitas vezes violentamente) à ordem medieval de maneiras e em princípios que nenhum liberal do século XVIII ou XIX teria tolerado — embora a maioria dos liberais na época tivesse sido arrastado pelas correntes intelectuais desencadeadas pela Renascença, pela Reforma Protestante e, principalmente, pelo Iluminismo. Em retrospecto, o Iluminismo fez mais mal do que bem às ideias daqueles primeiros liberais, mesmo que apenas por causa de sua promoção da “educação” gratuita e obrigatória, que fomentou a noção de que era tarefa do Estado substituir todas as autoridades morais tradicionais (família, comunidade local e especialmente a Igreja) para tornar as pessoas aptas a funcionar no mundo moderno, emancipando-as do lastro da história e da cultura tradicional. De fato, fez da cultura o campo de batalha de uma Kulturkampf entre “progressistas” e “conservadores” (ou “revolucionários” e “reacionários”).

Uma vez que denegrir a Idade Média se tornou um lugar-comum da “educação esclarecida”, os liberais modernos tinham pouco para onde olhar para trás, e assim um grande número deles se tornou progressista por padrão. Eles perderam a noção de como seria possível ter um mundo sem Estados, exércitos permanentes ou burocracias instaladas, e políticos e advogados onipresentes — um mundo sem impostos ou com baixos impostos, e com uma constituição que garantisse que mesmo os grandes e poderosos seriam responsabilizados se ignorassem o princípio de que todos os homens e mulheres, como “filhos de Deus” e “homens livres em Cristo”, são iguais perante o Direito Natural. É claro que havia exceções, mas geralmente eram relegadas às margens da história do liberalismo moderno, se não às fileiras do inimigo conservador. Os mais famosos deles foram Edmund Burke e Alexis de Tocqueville, cujos impulsos liberais estavam enraizados em seu conservadorismo cultural e no conhecimento do status quo ante medieval.[27] Eles sentiram que o Iluminismo havia substituído o conceito medieval de razão como a busca da verdade e da justiça pelo conceito moderno de razão como a busca do poder.

A ascensão e queda do liberalismo utilitarista

Em quase todos os lugares da Europa do século XIX, os liberais aceitaram a ideia de que os sucessos do Partido Liberal na Inglaterra vindicavam as reivindicações feitas por Adam Smith em seu célebre The Wealth of Nations (1776): A liberdade é a mãe da prosperidade e grandeza nacionais; sua forma legal (“o sistema da liberdade natural”) é a mão invisível que leva os homens autointeressados e buscadores de lucro a promover o interesse da sociedade.[28] No entanto, eles não estavam mais interessados nos antigos direitos e liberdades do mundo medieval sem estado e sua adesão ao Direito Natural. Em vez disso, eles se interessaram principalmente pelo empoderamento legal dos indivíduos e contaram com o Estado para alcançá-lo. O homem seria emancipado não pela fé, mas pela política esclarecida. Para John Stuart Mill, o conservadorismo tradicional das pessoas comuns era pelo menos tão perigoso para a “liberdade individual” quanto o conservadorismo egoísta das classes dominantes do Ancien Régime foi.[29] Seguindo um caminho progressista (ou esquerdista) conhecido, Mill procurou libertar as pessoas comuns das dificuldades econômicas, enquanto negando-lhes seu modo de vida cultural. A partir de então, os progressistas apresentaram o conservadorismo como uma tentativa de apelar aos apegos culturais das pessoas, enquanto negando-lhes sua “parte justa” dos frutos do progresso econômico. Depois de Mill, os liberais não sabiam mais para que lado se virar. Devem optar pelo lado progressista ou conservador?

Inspirando-se nos fundadores da filosofia moderna, Descartes, Hobbes e Hume, e seguindo a liderança de escritores como Helvétius, La Mettrie e Bentham, os intelectuais liberais progressistas adotaram um programa materialista “utilitarista” de reformar o homem e a sociedade. Ele destacava a possibilidade de manipular e arquitetar o comportamento e as atitudes humanas por meio do uso hábil de incentivos e desincentivos — uma ideia que tinha sido de importância central nas doutrinas do Despotismo Esclarecido do século XVIII. Citando o abade francês Nicolas Baudeau dizendo “o Estado faz os homens exatamente o que deseja que sejam”,[30] um horrorizado Alexis de Tocqueville apontou que essa mentalidade utilitarista significava a ruína de todos os direitos e liberdades tradicionais. De fato, para os utilitaristas, a vida ou a liberdade de uma pessoa não era um direito absoluto ou natural, que o Estado não deveria violar em nenhuma circunstância. Em vez disso, como disse Jeremy Bentham, “os direitos naturais são absurdos sobre palafitas”[31] — e o absurdo não deve atrapalhar a política. Em vez disso, os direitos das pessoas foram reconceituados como variáveis da política, meios para promover o fim desejado pelo Estado Iluminado de mais controle sobre uma nação mais rica. Os utilitaristas aceitavam apenas uma restrição extralegal na formulação de políticas: a utilidade de cada ser humano deveria ter o mesmo peso no cálculo do bem-estar social que a utilidade de qualquer outro ser humano. No entanto, eles não se preocuparam em explicar por que apenas esse postulado extralegal de direito à igualdade de consideração (ou tratamento igual) não deve ser descartado como absurdo sobre palafitas.

Logo, todas as implicações do postulado de Hobbes de que o homem é movido pelo “desejo incansável de poder após poder, que só cessa com a morte”[32] romperam a fraca restrição moral de igual consideração, que os liberais utilitaristas do século XIX haviam herdado de seus precursores do século XVIII. Separado do Direito Natural, o “sistema de liberdade natural” de Adam Smith era um rótulo sem sentido, e a noção improvisada de “utilitarismo de regras” de David Hume transformou-se em nada mais do que uma construção teórica arbitrária. Poderia ser usado para legitimar qualquer atual condição econômica ou social estabelecida — afinal, de acordo com a filosofia utilitarista, o que existe deve ser eficiente enquanto existir, caso contrário não existiria. Além disso, se, como Hume sustentou, a razão é e não pode deixar de ser escrava das paixões,[33] então a conclusão hobbesiana era inevitável: a razão é e deve ser escrava do desejo de poder. Consequentemente, a força compulsiva da razão de alguém é uma função da força relativa do poder que ela serve. Não poderia haver dúvida sobre o lugar dos intelectuais e cientistas no mundo. Se não se contentavam em ser conselheiros do Estado, deveriam resignar-se à sua merecida irrelevância política e social.

Quando o rótulo “liberalismo” cruzou o Atlântico no final do século XIX, o liberalismo utilitarista ganhou um grande impulso. Americanos ricos — a maioria deles protestantes anglo-saxões brancos ou descendentes de calvinistas holandeses — optaram por enviar seus filhos para as universidades modernas, progressistas, orientadas para ciência e tecnologia na Alemanha protestante, em vez de Oxford ou Cambridge, muito menos Paris, onde os currículos acadêmicos ainda refletiam preponderantemente a origem medieval e católica da universidade. A essa altura, a Prússia, o antigo modelo de despotismo esclarecido,[34] tinha unificado a Alemanha e liderava o mundo na Segunda Revolução Industrial. O liberalismo americano nasceu desse influxo de ideias modernistas, progressistas e tecnocrático-gerenciais. Ele logo eclipsou o que restava do republicanismo jeffersoniano, um primo próximo do whiggismo britânico e do liberalismo clássico europeu baseado em direitos e uma grande influência nos debates constitucionais que se seguiram na esteira da luta americana pela independência da Coroa Britânica (1765-1783).

Na Europa, após a Primeira Guerra Mundial, o liberalismo deixou de ser uma força ideológica notável. A política não estava mais preocupada em definir e manter os limites constitucionais no Estado (incluindo o poder legislativo do Estado). Em vez disso, a política era sobre partidos tentando ganhar e permanecer no poder, e aprovar legislação que direcionaria o Estado a implementar suas políticas favorecidas. O liberalismo clássico praticamente desapareceu. O liberalismo progressista perdeu sua identidade quando seu programa utilitarista de reformar a sociedade de cima para baixo foi adotado, adaptado e radicalizado por ideologias revolucionárias da Esquerda (socialismo, comunismo, fascismo, nazismo) e por doutrinas supostamente não ideológicas de intervencionismo oportunista e engenharia social gradativa. Em contraste, o liberalismo americano continuou a se desenvolver. Nunca teve uma conexão óbvia com a tradição européia do liberalismo clássico. Desde o início, foi animado por um impulso anti-Jeffersoniano.

Apesar da derrota da Alemanha na Grande Guerra (1914-1918), o modelo prussiano de Estado tecnocrático-gerencial tornou-se a norma no Ocidente do século XX. Ele veio com um fino verniz de rituais e símbolos liberal-democráticos, mas era geralmente entendido que — como foi apontado por Edward Bernays[35] — uma democracia tecnocrático-gerencial “liberal” só pode funcionar se a opinião pública for completa e sistematicamente manipulada para habituar as pessoas a submissão à autoridade de especialistas oficialmente reconhecidos. Assim, o controle estatal da escolaridade e dos novos meios de comunicação de massa (rádio, televisão) tornaram-se uma característica necessária de uma sociedade democrática “liberal”. Ser doutrinado às custas dos pagadores de impostos foi proclamado um direito civil fundamental.

Na esteira desses desenvolvimentos, algumas pessoas começaram a usar o termo “liberalismo clássico” para se referir nostalgicamente ao Estado constitucionalmente limitado, amado pelos Whigs do século XVIII e pelos liberais do século XIX, independentemente de suas atitudes em relação aos direitos naturais ou à reforma utilitarista. Esse uso do termo ajudou a distinguir o liberalismo europeu do século XIX do liberalismo americano prussianizado e progressista do século XX e seu vício no Estado tecnocrático-gerencial. No entanto, o resultado foi que o próprio rótulo “liberalismo clássico” passou a abranger linhas de pensamento marcadamente diferentes, algumas das quais carregavam os germes da tecnocracia gerencial desde seus primórdios.

Nas últimas décadas do século XIX, o Ocidente testemunhou o triunfo da Zweckrationalität (racionalidade utilitária, instrumental, medida pelo seu sucesso em determinar os meios mais eficientes para um fim) sobre os últimos redutos da Wertrationalität (racionalidade orientada para o valor, medida pela sua capacidade de distinguir entre o certo e o errado). Como resultado, o Ocidente — pelo menos, sua intelligentsia progressista — experimentou o que ficou conhecido como a “Umwertung aller Werte” (reavaliação de todos os valores), que tornou certo o que até então era considerado errado, e errado o que era considerado certo. Além de dar aos intelectuais progressistas amplas oportunidades para épater le bourgeois, escancarou a porta do Admirável Mundo Novo e habituou as pessoas à novilíngua politicamente correta orwelliana,[36] que trata cada palavra de acordo com a prescrição de Humpty Dumpty.[37] A inversão de todos os valores e o desapego de todos os significados implicava uma rejeição do realismo filosófico e uma aceitação do nominalismo antifilosófico. Não diga: “Todas as coisas, incluindo você e eu, são o que são, independentemente de como alguém as chame”. Em vez disso, repita comigo: “Todas as coisas, incluindo você e eu, são o que eu digo que são.”[38] Tomado literalmente, o nominalismo é um sintoma de loucura. Pode ser consagrado como uma implicação da liberdade de expressão do indivíduo, mas destrói a própria possibilidade de usar a linguagem para fins de comunicação significativa. No entanto, para muitos parece bastante sensato, se substituirmos “o que digo” por “o que dizem as autoridades”, “o que dizem a maioria dos especialistas certificados” ou mesmo “o que dizem os jornais”. A substituição não remove a loucura, mas torna possível distinguir entre os loucos poderosos que dirigem o manicômio e seus internos impotentes. Afinal, se apenas o poder importa, então a diferença entre sentido e sem sentido deve refletir a diferença entre poder e fraqueza. Essa é a realização última e, ao mesmo tempo, o reductio ad absurdum definitivo da antropologia utilitarista de Hobbes do homem como o animal que deseja o poder. Também explica por que o liberalismo europeu perdeu sua identidade, quando as pessoas começaram a vê-lo sob uma luz hobbesiana, como um meio para um fim, e não como um compromisso com a liberdade como um direito natural sob o Direito Natural. Infelizmente, não estava mais claro o que significava a liberdade como um direito natural. Para a maioria dos liberais do século XX, pertencia ao que eles conheciam como o velho liberalismo whiggista, sobre o qual eles já não sabiam muito.

Os direitos naturais do indivíduo de Locke

Uma declaração canônica do liberalismo whiggista pode ser encontrada no Second Treatise of Government de John Locke (1690), que opunha os direitos absolutos de cada indivíduo, viz. vida, liberdade e propriedade, à soberania absoluta do monarca sobre tudo e todos dentro do território de sua propriedade política (o Estado). De peculiar importância foi a apresentação dos direitos absolutos do indivíduo como direitos naturais, o que sugeria que eles eram vindicados pelo Direito Natural, propriamente entendido — “propriamente” significando “de uma maneira moderna, não uma medieval”.

O Second Treatise foi um argumento para uma forma mista de governo, comprometida com o Império da Lei e restringida por uma separação institucionalizada dos poderes legislativo, executivo e “federativo”[39] do Estado. Não mencionou o judiciário como um poder separado do Estado por causa do status peculiar dos tribunais de common law na história inglesa. Desde o início, esses tribunais eram os tribunais do rei, criados para neutralizar e, eventualmente, substituir o pluralismo judicial de jurisdições separadas, ocasionalmente sobrepostas e concorrentes que a Inglaterra normanda havia herdado dos tempos pré-conquista. Os Whigs ficaram satisfeitos ao notar que a Common Law era “a lei da terra” desde antes da ascensão do absolutismo real. Eles pensavam nisso como um bastião contra o poder real absoluto, embora fosse uma criação do poder real. Eles não tinham objeções à monopolização das funções judiciais no sistema real dos tribunais de common law, desde que permanecesse “independente” da interferência ativa da Coroa e não fosse substituído por tribunais reais “especiais”.

O monopólio judicial do Estado estava no cerne da teoria política de Locke, que supunha que a raison d’être básica do Estado era remediar a falta de um “magistrado comum” em uma ordem sem estado. Na França, a trias politica incluía o judiciário como terceiro poder e relegava a diplomacia ao poder executivo do Estado. Mesmo assim, o judiciário era um estranho poder do Estado. Como Montesquieu o caracterizou, era “invisible et presque nulle”,[40] porque se baseava nas pessoas sendo julgadas por seus iguais, não por funcionários do Estado. Tornou-se um monopólio efetivo do Estado apenas após a Revolução Francesa, quando os revolucionários descobriram que permitir que a população local elegesse seus próprios juízes locais não funcionava, porque o povo continuava elegendo os juízes errados.[41]

O livro de Locke foi imediatamente apreciado como uma justificativa teórica da Revolução Gloriosa de 1688. Assim, na Europa, o nome de Locke tornou-se virtualmente sinônimo de “liberdade inglesa”, “a Constituição inglesa” e “a chave para a prosperidade”. No entanto, exceto nos círculos jeffersonianos na América, sua teoria dos direitos naturais foi rapidamente esquecida. Nem na Inglaterra nem no continente europeu sua discussão sobre direitos de propriedade baseados na aquisição original (removendo coisas “fora do Estado que a Natureza forneceu e deixou [as]”) soava familiar. Qualquer ato de primeira aquisição que possa ter ocorrido estava escondido nas brumas da história, que também encobriu a maioria dos atos de roubo e fraude que transferiram a propriedade de um homem para o controle de outro. Era praticamente impossível verificar a justiça da afirmação de alguém de ser o legítimo proprietário de um pedaço de terra ou de uma quantia em dinheiro. Assim, o liberalismo lockeano passou a aceitar a propriedade atual de alguém como “um direito natural”, independentemente de como ou de quem a tenha adquirido. O que era propriedade atual de alguém só poderia ser determinado pelo sistema jurídico atual, produto dos monopólios de legislação e adjudicação do Estado. Para todos os efeitos práticos, a propriedade era um direito natural sem fundamento, construído sobre a areia movediça da autoridade legislativa, engenhosidade de advogado e a suposição de que o direito romano acadêmico era o verdadeiro modelo de direito.

Na América, até o fechamento da Fronteira, a aquisição original (“homesteading”) era uma forma comum de obter o título legal da terra — desde que não se prestasse atenção aos seus primeiros usuários (os índios americanos) ou aceitasse o argumento de Locke de que eles não usaram a terra para aprimorá-la. Com esse argumento, Locke pretendia justificar os Atos de Cercamento ingleses que instituíam a privatização de terras “comuns” e “não usadas” e a expropriação dos direitos de usus e ususfructus das pessoas que dependiam delas para se sustentar. Aparentemente, era função própria do Estado usar seu poder de domínio eminente para garantir que a terra acabasse nas mãos de quem mais aumentasse seu valor econômico e comercial. Locke apresentou-o como um “ensino da Razão”, consonante com a vontade de Deus: “Deus, que deu o mundo aos homens em comum, também lhes deu razão para fazer uso dele para o melhor proveito da vida e conveniência”.[42] Quem decide qual vantagem ou de quem é a “melhor”? Onde havia um mercado em funcionamento, podia-se confiar nele para alocar recursos de forma eficiente; mas onde não houvesse, o Soberano, único juiz do “Bem Público”, teria que intervir. A adição de Locke da cláusula de aprimoramento à sua doutrina de aquisição original foi a rachadura na parede através da qual a política utilitarista entrou em sua fortaleza aparentemente inexpugnável de direitos naturais. O contraste com o Estado Hobbesiano não era tão gritante quanto os liberais lockeanos imaginavam.

Locke tornou-se querido pelos liberais clássicos posteriores com sua doutrina de que, mesmo que não houvesse legislação ou administração política, ainda haveria a Lei do Estado de Natureza, “o Estado em que todos os homens estão naturalmente […] um Estado de liberdade Perfeita para ordenar suas ações e dispor de suas posses e pessoas como acharem conveniente, dentro dos limites da Lei da Natureza, sem pedir licença ou depender da vontade de qualquer outro homem”?[43] Como criador e, portanto, proprietário de cada ser humano, Deus instituiu esse Estado natural e estabeleceu sua lei fundamental. “A razão, que é essa Lei, ensina a toda a humanidade, que a consultará, que sendo todos iguais e independentes, ninguém deve danificar outro em sua vida, saúde, liberdade ou posse.”[44] Legal, mas o que mais a Razão ensinou a toda a humanidade? Como os princípios de não-dano e de independência igual se relacionam com qualquer estado em que os homens estão atualmente, que ninguém descreveria como uma condição de liberdade perfeita? A resposta à última pergunta foi, mais uma vez, que a palavra final sobre danos e dependências cabe ao magistrado político.

A declaração de Locke sobre os princípios de não-dano e independência igual e seu conceito do “indivíduo” lembravam demais o protestantismo para serem prontamente aceitos nas regiões católicas do continente. Lá, a Igreja e o bem comum, não o Estado e o bem público, estavam (pelo menos em teoria) ainda no topo da hierarquia secular em todas as questões relacionadas aos direitos fundamentais e naturais do homem. Por um lado, o liberalismo lockeano parecia exigir uma ruptura clara com o passado da Europa e sua herança católica. Por outro lado, pode-se perguntar o que era a “Lei da Natureza” de Locke, se não fosse a Lei Natural dos teólogos medievais, partes da qual foram pegas emprestadas por sua fonte principal, Dr. Richard Hooker, o principal teólogo do Assentamento Protestante Elizabetano e sua Igreja Anglicana. Especificamente, o que a propriedade de Deus sobre todos os homens implicava? Seria uma propriedade de tipo medieval, qualificada por deveres e obrigações recíprocas, que Deus, mas não os homens, poderia ser confiado para respeitar? Ou era a propriedade moderna não qualificada no estilo do Direito Romano acadêmico?

Na verdade, o objetivo de Locke era uma teoria não da lei e da justiça, mas do poder político, que ele definiu como “um Direito de fazer leis com penas de morte […] e de empregar a força da comunidade […] apenas pelo bem público”. Como se viu mais tarde no Second Treatise, era também um direito de obrigar as pessoas a obedecer a regras e a pagar impostos consentidos pela maioria de seus representantes políticos. Seu Treatise foi obra de um defensor partidário whiggista, não de um filósofo. O mesmo pode ser dito de seu famoso Letter on Toleration (1689), que pedia tolerância religiosa para dissidentes protestantes, mas não para católicos. Estes últimos deveriam ser excluídos não por suas crenças religiosas, mas porque eram supostos agentes de “um príncipe estrangeiro” (o Papa). Para ser tolerado, um movimento religioso não deve representar uma ameaça ao Soberano político, seja um Monarca ou um Parlamento. A tolerância lockeana trivializava não apenas a religião e a moralidade. Se fosse generalizada (como deveria ser), então também trivializaria todas as formas de discurso racional: apenas discurso politicamente inócuo deve ser tolerado. Com seu apelo à tolerância, Locke prefigurou a cultura posterior do relativismo — uma cultura na qual nada realmente importa, exceto o veredicto da autoridade política estabelecida. A política supera tudo.

A evidência mais clara da defesa partidária de Locke é seu tratamento da escravidão. No Second Treatise, Locke a rotulou de “vil e miserável”, mas em outros escritos, notadamente seu rascunho da Constitution of Carolina, ele não fez objeção à escravidão nas colônias americanas, se o Soberano não tivesse objeção. De fato, Locke investiu financeiramente no comércio de escravos. Certamente, a escravidão é moralmente errada em bases cristãs, mas para Locke, como para todos os pensadores “modernos”, a moral não menos que as crenças religiosas são e devem ser essencialmente opiniões privadas. Elas devem ser toleradas enquanto permanecerem privados; no momento em que entram na esfera pública, tornam-se questões políticas, a serem tratadas e decididas pelo Soberano político. Quando a agitação metodista, liderada por William Wilberforce, forçou o Parlamento a acabar com o tráfico de escravos (em 1807) e a própria escravidão (em 1833), a concepção lockeana de propriedade como um direito natural ainda assegurava que os proprietários de escravos fossem amplamente compensados às custas dos pagadores de impostos.[45] Os advogados se mantiveram firmes. A propriedade atual (mesmo de escravos) era um direito natural independentemente de sua origem. Essa posição era antitética ao Direito Natural medieval. Os direitos de propriedade medievais, não menos que outros direitos, tinham que passar pelo teste de conformidade com a Lei Natural. Essa Lei era de fato a Razão. No entanto, era uma razão inspirada pela Bondade de Deus, não uma dedução como advogado da propriedade de Deus sobre tudo e todos. Tampouco era uma política inferida da suposta preocupação de Deus de que Sua propriedade fosse alocada e administrada por aqueles que mais aumentam seu valor de mercado.

A adesão à concepção teológica do Direito Natural conseguiu erradicar quase o último vestígio da escravidão na Idade Média. Nos Tempos Modernos, que começou na Renascença com a adulação da civilização romana há muito extinta, e não menos do seu Direito Romano, a escravidão foi reinstituída com uma vingança.[46] Pode-se considerá-la vil e miserável, mas essa opinião é irrelevante para responder a perguntas sobre sua legalidade. Alguns economistas liberais clássicos acrescentaram que a vileza e a miséria da escravidão também eram irrelevantes do ponto de vista econômico. Ludwig von Mises argumentou que a escravidão havia sido aniquilada pelas forças do mercado porque o trabalho livre é mais produtivo e lucrativo do que o trabalho escravo.[47] O argumento era obviamente falacioso. Podia se aplicar a alguns, mas certamente não se aplicava a todas as condições de oferta e demanda nos mercados de escravos, aos produtos que ajudavam a produzir ou aos dispositivos mecânicos que poderiam ser usados em vez do trabalho humano. Se não tivesse sido considerado vil, a escravidão sem dúvida continuaria a prosperar como o fez na Roma Antiga e em outros lugares.

Indivíduos soberanos

Na década de 1960, Murray N. Rothbard, historiador, economista e aluno mais prolífico de Mises, tentou reviver os direitos naturais lockeanos dentro de sua chamada teoria libertária.[48] Para evitar conclusões lockeanas sobre a necessidade e a soberania do Estado, Rothbard cortou todas as tentativas de justificar o poder político como um direito. Em vez disso, ele argumentou que a combinação dos direitos naturais lockeanos dos indivíduos e de livres mercados provaria que o Estado não era apenas supérfluo, mas também ruim para o bem-estar do homem. O anarcocapitalismo, não um Estado liberal, era a solução para o problema de assegurar liberdade e prosperidade. Para extrair uma solução anarquista do caldo lockeano de protestantismo e concepções romanizadas de lei e direitos, Rothbard ignorou a referência de Locke à propriedade de Deus sobre todos os homens. Em vez disso, ele estipulou que cada pessoa é proprietária de si mesma e que todos os direitos são direitos de propriedade, ou seja, implicações lógicas da propriedade do si e da “apropriação original”. Assim, ele acabou propondo o que era essencialmente o moderno sistema ocidental de direito privado, sem outra base para um direito público que não os contratos reais estipulando os estatutos das associações baseadas no consentimento, incluindo aquelas que se destinam a fornecer defesa contra criminosos e invasores. Formalmente, a ordem anarcocapitalista de Rothbard era semelhante à ordem internacional anárquica de Estados Soberanos livres e iguais imaginada pela teoria “clássica” do direito internacional do século XVII, com uma grande diferença material: os soberanos rothbardianos eram indivíduos, não Estados. Assim, se a autodefesa nacional e as alianças internacionais defensivas são os únicos meios legítimos de aplicação da lei no direito internacional, o mesmo vale para a autodefesa individual e as organizações defensivas voluntárias ou baseadas em contrato na ordem anarcocapitalista. E, assim como o sistema clássico de direito internacional havia implicado a máxima “Cuius regio, eius religio”, o sistema rothbardiano implicava que cada indivíduo é o único juiz de todas as expressões de opinião que ele toleraria em sua propriedade.[49]

Rothbard pensava nas organizações defensivas como fornecedoras de serviços policiais e judiciais competindo em um mercado anarcocapitalista aberto e livre, definido pelas leis de propriedade privada e liberdade de contrato. Era uma proposta engenhosa, mas levantava uma questão importante: quem garantiria que esses fornecedores concorressem em um mercado aberto e livre? Certamente, a competição por si só não garante que haja apenas um mercado para a justiça e não também um mercado para a injustiça; ou que o primeiro mercado é mais lucrativo que o segundo. Além disso, Rothbard não via objeção à livre formação de sociedades de responsabilidade limitada, que podem crescer em qualquer tamanho. Ele não tinha resposta para a pergunta, quem ou o que os impediria para permanecer dentro dos limites da lei anarcocapitalista, se eles se tornassem os fornecedores dominantes de serviços armados de “defesa” e, como proprietários de propriedade, estivessem autorizados a usar seus recursos de acordo com suas próprias regras ou julgamentos para determinar o que é “defesa” e o que é “agressão” ou “fraude”. Quis custodiet ipsos custodes? Será que Rothbard não se lembrava das advertências de Adam Smith, “eu nunca soube de muito bem feito por aqueles que fingiam negociar pelo bem público” e “pessoas do mesmo ofício raramente se reúnem, mesmo para alegriae diversão, mas a conversa termina em um conspiração contra o público ou em algum artifício para aumentar os preços”?[50] Certamente, tais advertências são tão pertinentes em relação ao comércio de defesa armada ou aplicação da lei quanto em relação a qualquer outro comércio. Além disso, os Estados não eram as corporações de responsabilidade limitada originais e prototípicas[51] que destruíram a ordem medieval sem Estado? Rothbard respondeu que os Estados levaram centenas de anos para se livrar da anarquia política pré-moderna, mas ele não mencionou que era uma época de tecnologia de armas primitiva e poucos, se houver, mercados para títulos corporativos e ações. Hoje, não levaria muito tempo para uma corporação arrecadar dinheiro em Londres e Nova York para comprar locais estratégicos e armamento sofisticado e contratar um exército de mercenários para fornecer “defesa” efetiva, digamos, para as regiões de mineração de cobre em Katanga ou Chile. Quem impediria?

Rothbard estava ciente das raízes católicas medievais da tradição liberal europeia. Em The Ethics of Liberty (1982), ele se referiu explicitamente às teorias medievais do Direito Natural, assumindo que elas forneceriam justificativas filosóficas para suas próprias teses. Além disso, em seus escritos históricos, ele muitas vezes ajudou a desmascarar a famosa, mas notoriamente falsa, teoria de Weber de que o capitalismo foi um produto da Reforma Protestante, chamando a atenção para as práticas capitalistas pré-Reforma. No entanto, ele não viu o elefante na sala medieval: a Igreja Católica, que fornecia e defendia uma estrutura religiosa e moral comum que tornava a anarquia política possível e compatível com o espantoso progresso cultural e econômico. Talvez ele não quisesse ver, porque tal quadro não tem autoridade em um mundo de indivíduos, dotados de direitos “absolutos” e consciências “privadas”.

Ao mesmo tempo, mas seguindo um caminho humeano e não lockeano, o envelhecido Friedrich Hayek também apelou para o período medieval sem estado sem prestar muita atenção nem à Igreja nem ao seu Direito Natural (sobre o qual ele se dizia agnóstico). O que o interessava era a evolução “espontânea” de suas leis populares costumeiras.[52] Infelizmente, ele a deturpou como “lei feita por juiz”, ofuscando assim as maneiras pelas quais ela diferia da jurisprudência cumulativa dos monopólios judiciais dos Estados modernos.

É errado culpar o liberalismo pelo descontentamento da modernidade,[53] mesmo porque o liberalismo está historicamente enraizado na oposição distintamente pré-moderna à ascensão do Estado moderno no período do Renascença (com sua adulação de uma civilização construída sobre a conquista) e a Reforma (com sua redução da pessoa-entre-pessoas humana ao organismo humano individual, protegido por sua “consciência privada” de ter que responder a nada além de uma força superior que pode fazê-lo responder). No entanto, pode-se justamente censurar os teóricos liberais por terem aceitado de forma muito acrítica as premissas antropológicas e teológicas desses dois pilares da modernidade,[54] e os ativistas liberais por terem abraçado com entusiasmo cada modismo intelectual que alegava empoderar os indivíduos. Quantos liberais estão dispostos a conceder que é errado acreditar que os indivíduos podem ser emancipados pelo Estado ou pelo Mercado (ou ambos), apenas se forem libertados do lastro da religião — qualquer religião? Alguma fé institucionalizada deve manter um mundo civilizado unido. Qual serve melhor ao temperamento liberal? É uma fé “moderna” em uma religião de força buscando poder, institucionalizada nos mecanismos políticos do Estado ou organizações internacionais financiadas pelo Estado? Ou é uma fé “pré-moderna” em uma religião da razão que busca a verdade e a justiça que “diz não ao absolutismo do poder político e à adoração do poder dos poderosos em geral […] fragmentou a reivindicação do princípio político à totalidade de uma vez por todas […] constitui a única proteção definitiva contra o poder do coletivo e ao mesmo tempo implica a completa abolição de qualquer ideia de exclusividade na humanidade como um todo”[55]?

[1] Os Livros de Direito do imperador do século VI, Justiniano, foram redescobertos em Bolonha no final do século XI e estudados religiosamente nas universidades medievais. No entanto, nos tempos medievais, esse Direito Romano acadêmico não era em nenhum lugar “a lei da terra”. O seu principal uso era melhorar a eficiência das chancelarias da Igreja, casas reais e prefeituras e elevar seu prestígio e autoridade em relação às leis populares vigentes e às formas tradicionais de adjudicação (que apelavam à consciência das partes em um conflito e nem um pouco a livros que apenas alguns acadêmicos eram capazes de ler).

[2] Thomas Hobbes, Leviathan, or The Matter, Form and Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil (1651)

[3] Simone Weil, L’Iliade, ou le poème de la force (1940), “La force, c’est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose.”

[4] Tomás de Aquino, Summa Theologiae (1265-1274), IaIIae, Questão 91, Artigo 2: “[A] lei natural nada mais é do que a participação da criatura racional na lei eterna.”

[5] John Locke, Second Treatise of Civil Government (1688)

[6] Jean-Jaques Rousseau, Du Contrat Social (1762)

[7] Benjamin Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements (1815)

[8] Ao longo do último meio século, muitos estudos desmascararam o anti-medievalismo instintivo da maioria dos intelectuais ocidentais pós-iluministas. Bons lugares para começar são Régine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge (1977), Rodney Stark, The Victory of Reason: How Christianity led to Freedom, Capitalism, and Western Success (2005) e seu livro mais fácil de ler Bearing False Witness — Debunking Centuries of Anti-Catholic Thought (2016), e Michael Pye, The Edge of the World, A Cultural History of the North Sea and the Transformation of Europe (2015)

[9] Uma indulgência suspende uma pena secular que permanece válida na lei secular da Igreja depois que o condenado, fazendo penitência, remove a causa de sua punição sacramental. De acordo com o Direito Canônico, a concessão de uma indulgência é abusiva se seu objetivo for enriquecer o provedor da indulgência. Uma analogia não eclesiástica seria conceder a libertação antecipada da prisão a um criminoso comum que, depois de ter indenizado integralmente suas vítimas, faz uma grande contribuição à Cruz Vermelha. Obviamente, o funcionário que autorizasse a liberação antecipada abusaria de sua autoridade se insistisse em uma doação para si mesmo.

[10] Os movimentos da Pax Dei tornaram-se proeminentes por volta de 1000 d.C. e iniciaram o florescimento demográfico, cultural e econômico da Alta Idade Média (que terminou com uma série de más colheitas em 1315-1322, seguidas de 1346 em diante por pragas recorrentes).

[11] A influência diplomática dos papas desapareceu definitivamente na Primeira Guerra Mundial, quando o apelo de Bento XV em 1916 para uma Conferência de Paz foi ignorado por todos os beligerantes.

[12] Isso foi incluído na Paz de Augsburg (1555) entre os príncipes alemães católicos e protestantes, o primeiro tratado importante que rompeu com a tradição medieval de resolver conflitos políticos apelando ao Direito Natural cristão comum.

[13] Hugo Grotius, De iure belli ac pacis (1625). Grotius devia muito a Alberico Gentili, De Jure Belli Libri Tres (1589)

[14] E.g. Francisco de Vitoria, De Indis (1532)

[15] Veja, por exemplo, Charles Tilly (ed.), The Formation of National States in Western Europe (1975)

[16] F.A. Hayek, The Counter-Revolution of Science—Studies on the Abuse of Science (1952)

[17] Santo Agostinho, The Literal Meaning of Genesis (ca. 415?), traduzido e anotado por J.H. Taylor (1982), Vol. I, p. 41

[18] Veja M. N. Rothbard, Economic Thought before Adam Smith (1995), Capítulos 2-3, para uma visão geral dessas discussões.

[19] Nicholas Oresme, De Moneta (impresso pela primeira vez em 1484, mas escrito por volta de 1370)

[20] Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), art. 22

[21] Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium (1957, 1970); James H. Billington, Fire in the Minds of Men (1980)

[22] Karl Marx, Die Deutsche Ideologie (1845), Parte I, Capítulo 1, Seção C.

[23] Frédéric Bastiat, L’État (1848)

[24] J.S. Mill, Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy (1848)

[25] Talvez Marx e Mill dêem a última risada, agora que o capitalismo parece disposto a substituir trabalhadores por robôs, e a lei de Say (“oferta cria demanda”) pode em breve se tornar obsoleta, pois a oferta é cada vez mais produzida por robôs e poucas pessoas, além de investidores e engenheiros de produção robótica recebem renda trocável com a qual demandam bens e serviços no mercado.

[26] J.M. Keynes, General Theory o f Employment, Interest and Money (1936); W. Beveridge, Full Employment in a Free Society (1944)

[27] Edmund Burke é mais conhecido por seu Reflections on the Revolution in France (1790), Tocqueville para De la démocratie en Amérique, Volume I (1835) e L’Ancien Régime et la Révolution (1856).

[28] Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Livro IV, Capítulo 2, §9

[29] J.S. Mill, On Liberty (1859)

[30] Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (1856), Parte 3, Capítulo 3

[31] Jeremy Bentham, Anarchical Fallacies(1796). Uma crítica à Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), este discurso desabafado demonstra o desconhecimento de Bentham do conceito medieval de Direito Natural

[32] Thomas Hobbes, Leviathan (1651), Parte I, Capítulo 11

[33] David Hume, A Treatise of Human Nature (1740), Livro II, Parte 3, seção 3: ”A razão é e deve ser apenas escrava das paixões, e nunca pode pretender outro ofício além de servi-las e obedecê-las.”

[34] Veja o ensaio de Immanuel Kant “What is Enlightenment?” (1784), que é tanto uma acusação daqueles que dizem “Não discuta!” como é um hino para “o único governante [Rei Frederico, o Grande da Prússia, que] diz: ‘Argumente o quanto quiser, mas obedeça!’”

[35] Veja Edward Bernays, Propaganda (1928). Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, desenvolveu a arte da propaganda comercial e política em um negócio lucrativo, bem como um respeitável elemento de estudos acadêmicos em Administração de Empresas e Ciência Política.

[36] Aldous Huxley, Brave New World (1932); George Orwell, 1984 (1948)

[37] Lewis Carroll, Through the Looking Glass (1871): “Quando uso uma palavra”, disse Humpty Dumpty, em tom bastante desdenhoso, “significa exatamente o que eu escolho que signifique — nem mais nem menos.”

[38] A paixão de hoje com a política de identidade de gênero ilustra o ponto, por exemplo. em declarações como “O homem branco diz ‘sou uma mulher negra’ e, portanto, ele/a é uma mulher negra”.

[39] O poder federativo lockeano diz respeito às relações diplomáticas, à elaboração de tratados, à declaração de guerra e a fazer a paz.

[40] Montesquieu, De L’Esprit des Lois (1748), Livro XI, capítulo 6

[41] Émile Faguet, Le Libéralisme (1903), Capítulo 13. “La magistrature a toujours été indépendante sous l’ancien régime. La subordination de la magistrature au gouvernement est une des conquêtes de la Révolution. En même temps qu’elle proclamait les Droits de l’homme, elle en supprimait le dépositaire et elle en paralysait le défenseur.”

[42] Locke, op. cit., capítulo 5 (§26 na edição de Peter Laslett, Cambridge Texts in the History of Political Thought)

[43] John Locke, op cit, Capítulo 2 (§4), ênfase adicionado.

[44] John Locke, Second Treatise of Civil Government (1688), Capítulo 2 (§6)

[45] Consulte o site do Legacies of British Slave-ownership Centre (University College of London). Apesar do apoio do presidente Abraham Lincoln à ideia, protestos massivos de abolicionistas impediram uma política semelhante de compensação nos Estados Unidos.

[46] Cf. A reclamação de Bastiat em seu panfleto “L’État”, “Il est triste de penser que la science du Droit, chez nous, en est encore aux idées que la présence de l’Escclavage avait dû susciter dans l’antiquité […] [L’]education universitaire […] nous plonge tous […] dans cette atmosphère de guerre et d’esclavage qui enveloppait et pénétrait la société romaine.”

[47] Ludwig von Mises, Human Action (1966), Capítulo XXI, Seção 9

[48] Murray N. Rothbard, For a New Liberty — The Libertarian Manifesto (1973, rev. 1978).

[49] A estranha semelhança entre “propriedade” moderna e “soberania” foi notada por Morris Cohen em “Property and Sovereignty”, Cornell Law Revue XIII, n.° 8 (1927) e ainda antes por Sir Henry Maine em seu International Law (1888). Muitos rothbardianos passaram a preferir o rótulo de “proprietismo” ou “propertarianismo” (ao “libertarianismo”) porque, para Rothbard, “propriedade privada” parecia ser não apenas um suporte, mas a condição necessária e suficiente da liberdade.

[50] Adam Smith, Wealth of Nations, I, 10, §86 e IV, 2, §9

[51] Martin van Creveld, The Rise and Decline of the State (1999)

[52] F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. I (1974)

[53] Como faz, por exemplo, J.-C. Michéa, L’Empire du moindre mal — Essai sur la civilisation libérale (2007)

[54] Veja Michael A. Gillespie, The Theological Roots of Modernity (2009)

[55] Joseph Ratzinger, Introduction to Christianity (1968, edição em inglês, 2004, p.113)