Por Paul Gottfried

[Tradução de The Multiculturalist International por Alex Pereira de Souza, retirado de Orbis, Vol. 46, N.º 1 (Inverno de 2002)]

Em um comentário sobre as relações internacionais publicado em agosto de 1999, Henry Kissinger observou que “agora estamos nos movendo em direção a um novo estilo de política externa impulsionado pela política doméstica e pela invocação de slogans morais universalistas”, acrescentando que os slogans pareciam projetados para “fins litúrgicos” mas nada mais.[1]

O que provocou sua consternação foi a guerra da OTAN contra a Sérvia na primavera de 1999 e a explosão de críticas humanitárias que a acompanhou. Acusações de “genocídio” sérvio apareceram indiscriminadamente na imprensa ocidental, ligando assim a Sérvia à Alemanha nazista, e o presidente Clinton comparou a situação dos Bálcãs a 1914, quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu por causa do “fracasso das grandes potências em intervir”. Além disso, assim como as guerras mundiais inspiraram uma “nova diplomacia” incorporada na Liga das Nações e nas Nações Unidas, de mesmo modo a guerra para salvar Kosovo lançou o que os líderes aliados chamaram de nova política da OTAN.[2] O primeiro-ministro britânico Tony Blair falou de superar a busca de interesses nacionais nas relações internacionais e acreditava que a própria “soberania nacional” estava começando a parecer arcaica e tacanha. De acordo com essa visão moral, Blair pediu que uma Comissão para a Educação Democrática operasse nos Bálcãs em conjunto com a OTAN.[3] Da mesma forma, Clinton advertiu que o “futuro comum estava ameaçado pelo problema mais antigo da sociedade humana, nossa tendência a temer e desumanizar pessoas que são diferentes de nós”.[4] Esse lamento ecoou suas observações em uma entrevista com o âncora da CBS Dan Rather, na qual Clinton desabafou seus “sentimentos reprimidos” sobre o fato de que a história estava cheia de pessoas que “não conseguiam se dar bem com pessoas diferentes do que são, e sua vulnerabilidade ser guiada por demagogos que jogam com seu medo de pessoas que são diferentes do que são”.[5] Finalmente, a imprensa francesa e o presidente Jacques Chirac permaneceram fixados durante toda a crise de Kosovo sobre o “genocídio” sérvio contra os albaneses, tornando assim a responsabilidade moral da OTAN de agir inatacável.[6]

Em um artigo na revista Foreign Affairs, Thomas Franck, Professor de Direito e Diretor do Center for International Relations na New York University, discorreu sobre o moralismo que acompanhou a intervenção sérvia ao dividir o mundo em dois campos, da mesma forma que a ideólogos soviéticos da Guerra Fria. Mas onde eles falaram do “campo socialista amante da paz” e do “campo capitalista belicista”, Franck imaginou o mundo contemporâneo como dividido entre as “forças da liberdade lockiana”, modernização e ciência de um lado e “excepcionalistas culturais” praticando mutilação genital feminina, patriarcado e coletivismo teocráticos e limpeza étnica do outro lado. Embora a vitória dos mocinhos parecesse assegurada pelo “progresso científico e tecnológico”, Franck achava o Ocidente moralmente obrigado a apressar a chegada do inevitável: “[esperar] é imoral. No curto prazo, o progresso científico e tecnológico pode realmente fortalecer a mão da opressão. Para as mulheres no Afeganistão […] [a] libertação inevitável ainda está longe.”[7]

A União Europeia como “Grande Irmão”

Acelerar o inevitável por meio da intervenção coletiva contra “excepcionalistas culturais” já é uma prática firmemente estabelecida na União Europeia, onde políticos politicamente incorretos, mesmo sujeitos a eleições livres, são vulneráveis a sanções. Assim, a UE colocou a Áustria em quarentena depois que o Partido da Liberdade (FPO) e seu líder verbalmente intemperante, Jörg Haider, fizeram uma forte exibição (27%) nas eleições de outubro de 1999 e se juntaram à coalizão governante. As acusações de “neofascismo” feitas contra Haider por, entre outros, o conselheiro de segurança nacional dos EUA Sandy Berger[8] foram hiperbólicas, mas rotular os dissidentes como fascistas, uma vez uma tática padrão dos comunistas europeus, é agora o método preferido da esquerda europeia para disciplinar os países membros da UE que falham em votar nos partidos e candidatos “corretos”.

Isso não quer dizer que Haider não tenha culpa por sua notoriedade.Tendo se referido aos campos de concentração como Straflager (centros de punição) e elogiado o patriotismo de pelo menos alguns membros das SS de Hitler, Haider certamente fez declarações ofensivas.[9] Mas não há nada de “extrema direita” para distinguir Haider como político ou administrador. Como chefe executivo da província da Caríntia, Haider lidera um estado de bem-estar social que se assemelha aos de outras províncias austríacas. Certamente, ele se recusou a conceder mais dinheiro a escolas bilíngues frequentadas pela minoria eslovena, mas os próprios eslovenos se recusaram terminantemente a estender os mesmos direitos linguísticos a estudantes de língua alemã residentes em seu território.[10] Além disso, o programa partidário do FPO de fevereiro de 2000 se debruça sobre as ameaças de “xenofobia, racismo e antissemitismo”, pede medidas para combatê-las e afirma solenemente o compromisso da UE com a “democracia pluralista e o governo pela lei”.[11] Sua única referência à espinhosa questão da imigração é a promessa de “fornecer fronteiras seguras à Áustria”, uma garantia feita no contexto de pedir medidas mais rígidas contra o tráfico internacional de drogas.[12] A obra intermitentemente autobiográfica de Haider, Die Freiheit, die ich meine (“A liberdade que Tenho em Mente”), publicada em 1994, bem antes de seu cortejo eleitoral de ex-nazistas idosos, contém muito que a esquerda democrática aplaudiria alegremente se falado por qualquer outra pessoa. É cheio de elogios aos socialistas que resistiram ao fascismo clerical da Áustria antes de 1938 e à tirania nazista após o Anschluss.[13] Haider também faz referências repetidas e favoráveis ao “liberalismo” de estado de bem-estar de John Stuart Mill e lamenta o dano causado aos “nossos concidadãos judeus na Áustria” sob os nazistas.[14]

Mas não é preciso aprovar os discursos políticos erráticos de Haider para notar que os ataques dirigidos a ele beiram a histeria. Será que seus acusadores esperavam desviar a atenção de seus próprios pactos profanos com os herdeiros do totalitarismo? Por que a aliança entre o Partido Social-Democrata Alemão (SPD) e o Partido do Socialismo Democrático — os herdeiros do comunismo da Alemanha Oriental — não despertou nenhuma preocupação, fora da imprensa de “extrema direita”? Por que nenhum protesto indignado foi feito por chefes de estado democráticos sobre a proeminência de Gregor Gysi — um agente documentado da Stasi e organizador de comícios “antifascistas” após a queda do Muro de Berlim — nos círculos do SPD? O registro de Gysi como informante da polícia secreta comunista de 1975 a 1987 foi divulgado em um relatório detalhado em 1995.[15] No entanto, o Bundestag concedeu a ele uma imunidade geral e, quando criticado, ele é tratado pela mídia dentro e fora da Alemanha como vítima de caça às bruxas anticomunista. Cedendo à pressão da mídia, dois líderes da União Democrata-Cristã, um deles rival de Gysi em Berlim, Frank Steffel, prometeram nunca mais mencionar em público sua colaboração com um regime que estava assassinando alemães ainda em 1989.[16] De qualquer forma, Gysi e seu partido fez a usual transição pós-Guerra Fria do stalinismo para o multiculturalismo. Um ex-defensor do Muro de Berlim, Gysi agora é a favor da aceitação ilimitada pelo governo alemão de requerentes de asilo estrangeiros (Asylbewerber).[17]

A cultura contemporânea das relações exteriores na Europa fornece uma série de ilustrações mesquinhas dessa assimetria moral. Assim, a ministra de relações exteriores austríaca, Benita Ferrero-Waldner, é regularmente esnobada pelos chefes de estado europeus por meio de alguma culpa complicada por associação. Pode-se perdoar esse comportamento como uma tentativa de enfatizar a total rejeição da Europa ao seu passado totalitário.[18] Mas se sim, por que nenhuma reclamação é feita sobre o primeiro-ministro francês “extremista” Lionel Jospin, que, em declarações perante a assembléia francesa em 1998, simplesmente negou a volumosa documentação do assassinato em massa comunista no Black Book de Stephen Courtois? A resposta é que apparentement (construção de coalizões) e negar ou explicar os massacres comunistas é algo que os primeiros-ministros moderados devem fazer para garantir alianças eleitorais com os ex-stalinistas da França.[19]

Um desenvolvimento semelhante pôde ser visto em 2000, quando os líderes europeus se reuniram com a oposição socialista na Bélgica com o propósito anunciado de proteger a “democracia belga”.[20] Aparentemente, os flamengos estavam prestes a tomar uma decisão não progressista ao votar em massa a favor do populista Vlaams Blok. Nas eleições municipais de outubro de 2000, o Blok de fato conquistou mais de um terço do total de votos ao apelar aos sentimentos nacionais flamengos, à oposição aos altos impostos e à resistência à imigração do Terceiro Mundo. Aos olhos dos cães de guarda da UE, no entanto, essas questões populistas — e populares — levantaram visões de neofascismo. Essa aparente paranóia simplesmente não é racional, a menos que — como Peter Sichrowsky aponta em Der Antifa-Komplex — não tenha nada a ver com o medo de uma direita totalitária e seja, em vez disso, um meio de reabilitar funcionários ex-comunistas e condenar todos os que se opõem à sua reabilitação.[21]

Isso ajudaria a explicar os gritos de desaprovação saudando a possibilidade de que a Alleanza Nazionale de Gianfranco Fini possa ser convidada a se juntar a uma coalizão italiana de centro-direita. Alguns de seus membros idosos haviam pertencido ao Movimento Sociale d’Italia, de direita pós-1945. Assim, mais de seis meses antes das eleições federais italianas em maio de 2001, o chanceler social-democrata da Alemanha, Gerhard Schröder, e o governo socialista da Bélgica ameaçaram ações punitivas se a Itália permitisse “extremismo de direita” em seu governo.[22] Ameaças semelhantes foram lançadas contra os dinamarqueses recalcitrantes, que cometeram o crime de expressar nas urnas suas reservas sobre a plena integração europeia e seu apoio ao Partido Popular Dinamarquês (Danske Folkeparti) anti-imigração. Mesmo jornais centristas como Le Figaro, Neue Zürcher Zeitung e Corriere della Sera agora costumam condenar os políticos que se opõem à rendição da soberania nacional à UE ou protestam contra a imigração do Terceiro Mundo. Assim, os mais centristas Christoph Blocher na Suíça, Umberto Bossi na Itália, Marie Jesperson na Dinamarca e Filip Dewinter em Flandres são pintados com o mesmo pincel que foi aplicado a Jean-Marie Le Pen e Jürg Haider.[23]

Esses episódios sugerem que as relações internacionais europeias são escravas de uma ideologia pós-nacional e pós-burguesa que exige represálias internacionais para impor a conformidade doutrinária. Mas a doutrina a ser imposta não é o socialismo do velho tipo. Em sua maioria, os partidos socialistas pararam de falar em nacionalização da indústria ou redistribuição radical de renda. Em vez disso, para grande decepção dos verdadeiros marxistas, a esquerda europeia trocou a revolução econômica por uma nova agenda de “estilo de vida” e, consequentemente, um novo eleitorado. A base do Partido Comunista Italiano, por exemplo, mudou ao longo das décadas da classe trabalhadora para a “classe média produtiva” e, finalmente, para a classe “culturalmente subversiva”, informada pelo feminismo, pelos direitos dos homossexuais e pela celebração do multiculturalismo.[24] Já na Inglaterra, Alemanha e na província canadense de Ontário, deixando de lado códigos semelhantes em muitas universidades norte-americanas, declarações consideradas “odiosas” por grupos étnicos e religiosos designados podem agora ser processadas como atos ilegais.[25] De maneira semelhante, as leis de longa data contra a negação do Holocausto, originalmente destinadas a suprimir o neonazismo, agora são interpretadas na Europa de maneiras que se relacionam apenas remotamente à destruição dos judeus europeus. A Loi Gayssot de 1990, por exemplo, promulgada na França com apoio esmagador de socialistas e comunistas, torna crime contestar qualquer julgamento proferido pelo Tribunal de Nuremberg do pós-Segunda Guerra Mundial ou afirmar que os soviéticos, não os nazistas, massacraram milhares de oficiais poloneses na Floresta Katyn em 1940.[26]

Nos últimos anos, as leis criminais na Europa contra negadores do Holocausto cresceram muito em escopo. A aplicação dessas leis envolveu a intervenção estatal na Alemanha e na Suíça contra a venda de livros estrangeiros pela Internet, a tentativa de extradição de seus cidadãos e até a detenção de estrangeiros declarados negadores do Holocausto. Esses ataques ao que costumava ser conhecido como “liberdades civis” não despertaram nenhum grau notável de oposição em nenhum dos lados do Atlântico.[27] Na Inglaterra existem amplos controles contra o discurso “incitador” dirigido contra certos grupos raciais e étnicos, mesmo que o discurso em questão não demonstre “incitar”, enquanto o discurso inegavelmente incendiário vindo da boca dessas minorias fica impune. Esse processo começou na Inglaterra com o Race Relations Act de 1974 e a subsequente criação de uma burocracia antidiscriminação composta desproporcionalmente por indianos ocidentais e aqueles do subcontinente indiano.[28] As instituições culturais, particularmente as igrejas, a mídia e as escolas, reforçam tais controles políticos, como documenta longamente Peter Hitchens em The Abolition of Britain. O desenraizamento conspícuo de sua outrora sóbria sociedade de classe média foi recebido pela maioria dos britânicos com uma aceitação fleumática que Hitchens não consegue explicar.[29]

A Hegemonia Multicultural

O multiculturalismo é o modelo seguido pelos recentes arquitetos da política externa ocidental enquanto tentam construir um mundo mais virtuoso. O termo designa um conjunto de atitudes associadas a supostas vítimas da civilização burguesa cristã branca. Os multiculturalistas falam incessantemente sobre tolerância, mas nem todos devem receber os mesmos direitos expressivos e culturais. Aqueles que recebem o status de vítima em virtude de uma afiliação a um grupo têm direitos preferenciais à auto-identidade, enquanto aqueles identificados com opressão, como os brancos do sul da América, não têm direito a um sentimento de orgulho em um passado compartilhado. Esta bizarra doutrina de tolerância seletiva deve ser distinguida da mera coexistência de diferentes grupos étnicos no mesmo território político. O que os multiculturalistas ideológicos prescrevem não é o pluralismo étnico, mas a gradual diluição ou derrubada da cultura majoritária estabelecida, razão pela qual eles concedem aos homossexuais, por exemplo, o mesmo status que as minorias religiosas ou raciais.[30] Assim, o multiculturalismo em relações internacionais significa privilegiar culturas não-ocidentais e não-cristãs que estão engajadas em lutas contra sociedades ocidentais ou relativamente ocidentais; daí o apoio da OTAN aos secessionistas albaneses muçulmanos contra os nacionalistas sérvios cristãos e as campanhas pelos direitos das mulheres e dos homossexuais nas sociedades tradicionalistas. Da mesma forma, na última década, os multiculturalistas demonstraram pouco ou nenhum interesse moral na perseguição de cristãos no Sudão, China ou Afeganistão.[31]

A Falsa Alternativa Neoconservadora

Até agora, apenas dois grupos desafiaram o domínio multicultural da política externa. Os primeiros, os neoconservadores, oferecem remédios questionáveis, enquanto os segundos, os realistas conservadores, pouco fizeram para atualizar sua perspectiva histórica para o mundo pós-Guerra Fria.

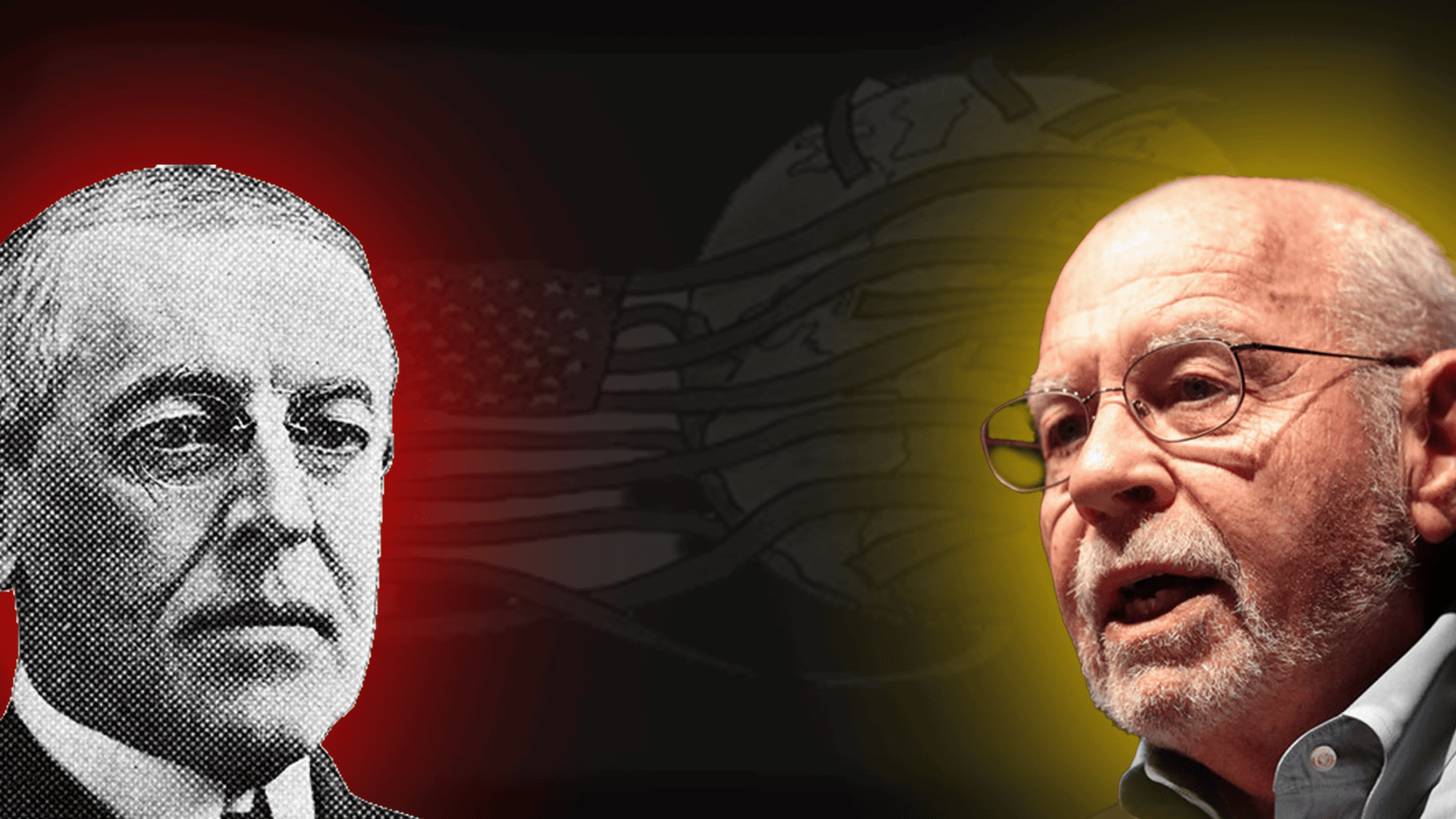

Para os neoconservadores, a melhor abordagem americana possível para as relações internacionais é derivada da cruzada de Woodrow Wilson pela democracia, uma missão prefigurada pela política mundial de Theodore Roosevelt e mais tarde exemplificada (segundo eles) pela presidência de Ronald Reagan. Eles insistem que a política externa americana deve promover as “verdades universais, duradouras e ‘autoevidentes’” da Declaração de Independência e concluem que “[a] remoralização da América em casa, em última análise, requer a remoralização da política externa americana”.[32] Além disso, eles alertam que alguns conservadores se desviaram para o que descreveram como “o nacionalismo espremido do ‘America First’ de [Pat] Buchanan, onde o apelo ao autointeresse estreito mascara uma forma mais profunda de autoaversão”.[33]

Em contraste, esses neoconservadores exigem uma política externa confiante para restabelecer a “grandeza nacional” e pari passu “remoralizar” a sociedade americana. O crítico Tom Bethell questiona a seriedade intelectual da “multidão da grandeza nacional” e se pergunta se a atenção dada a seus comentários não é uma função de sua celebridade.[34] De qualquer forma, os neoconservadores exibem uma interpretação altamente seletiva da história. Que evidência sugere que a Declaração de Independência Americana compromete os Estados Unidos com uma cruzada perpétua em nome de uma noção de virtudes democráticas concebida 142 anos depois por Wilson, para não dizer 225 anos depois por especialistas da televisão? Mais ao ponto, que evidências existem para indicar que a política externa dos EUA não tem propósito moral e é, em vez disso, niilista. O presidente Clinton e seus secretários de Estado expressaram fidelidade contínua aos direitos humanos e os proclamaram como a pedra angular de sua política externa. Tanto os Estados Unidos quanto a UE foram atrás dos supostos vestígios de fascismo, apoiaram as denúncias da Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra de “xenofobia” e “ódio étnico” e pegaram em armas contra limpadores étnicos.[35] Tudo isso não é moralista o suficiente para os neoconservadores? Devemos acreditar que tais políticas teriam ofendido as consciências mais delicadas de Theodore Roosevelt ou Woodrow Wilson? Ou, de fato, o apelo de nossos neoconservadores pela “remoralização” da política externa dos EUA reflete uma agenda que difere consideravelmente daquela de Jefferson, Theodore Roosevelt ou Wilson? De fato, sua atitude oficiosa em relação a outras sociedades e intolerância em relação a todos os valores, exceto os seus, varia apenas em grau da mentalidade predominante da UE.

Finalmente, se os neoconservadores realmente expressassem os ideais de um Jefferson, Theodore Roosevelt ou Wilson, dificilmente considerariam a maioria dos países contemporâneos da Europa Ocidental como liberais. Quase 30% da força de trabalho nacional francesa é composta por funcionários administrativos. Os salários e aumentos salariais concedidos a esses funcionários são, em média, muito maiores do que o permitido no setor privado, e seus poderes e mandatos são invioláveis.[36] Cerca de 45% do PIB francês vai para o estado, dos quais mais de 40% são obrigados a pagar salários burocráticos. De acordo com o Rapport Chaussat emitido há dois anos, mais de 100 bilhões de francos são extraídos de ganhos privados e indústrias controladas pelo estado para manter a classe fonctionnaire, que intervém livremente nas atividades sociais e comerciais.[37] A censura para impor opiniões politicamente corretas está agora em uma máxima histórica na França, assim como na maioria dos outros países da Europa Ocidental e Central.

Mas os neoconservadores, que rotineiramente chamam os Estados Unidos e os membros da UE de “democracias liberais”, não estão aplicando os valores liberais clássicos. Eles estão prescrevendo quaisquer valores americanos contemporâneos que se adequem ao seu gosto. Assim, o autoproclamado wilsoniano Ben Wattenberg insta os países europeus a abandonarem seus velhos hábitos para se tornarem “mais democráticos”. Isso pode ser alcançado admitindo em seus países populações do Terceiro Mundo e autorizando os imigrantes en bloc de acordo com “o exemplo do American Voting Rights Act de 1965”.[38] Enquanto o modelo histórico de Wattenberg, o movimento americano pelos direitos civis, não se aplica realmente à situação europeia, sua tentativa de missionizar é inconfundível. Mas como a política de imigração que Wattenberg defende, na companhia do Wall Street Journal e do Weekly Standard, pode ser rastreada até Jefferson, Locke ou Wilson? Nenhuma dessas figuras jamais tocou os tambores para expandir a imigração do Terceiro Mundo. De fato, Jefferson, como Benjamin Franklin e outros iniciais líderes americanos, temiam que imigrantes de sociedades muito diferentes da Inglaterra colocassem em risco a forma de governo dos Estados Unidos.[39] Neoconservadores como George Will podem querer acreditar que os Estados Unidos são “uma nação de credo, não uma ancestral”, mas não há razão para que suas evidências precisam ser tomadas ao pé da letra.[40]

No fundo, a ideologia neoconservadora de uma missão global americana obscurece a distinção entre o passado e o presente, inventa uma “tradição” definida por uma sucessão de líderes progressistas arrancados de seus contextos e sugere que somente atendendo a esses oráculos atemporais a América pode reembarcar. no caminho da “grandeza”.

No início da década de 1990, essa retórica, outrora característica de guerreiros da Guerra Fria liberais como Scoop Jackson e Pat Moynihan, estava sendo empregada por Gregory Fossedal, Joshua Muravchik e outros para justificar a “exportação da revolução democrática”.[41] Mas o que a democracia significava além do mero anticomunismo? A revolução democrática que garantiria a grandeza americana seria a social-democrata imaginada pela Europa e pelos americanos de esquerda no National Endowment for Democracy e New Republic, ou a democracia implicaria uma extensão da “cultura McWorld” da América, interesses capitalistas corporativos, e livres mercados em nome da globalização?

Em um ensaio de 1989 intitulado “The Democracy Gang”, Morton Kondracke sustentou que pouco importava de onde os exércitos vinham, desde que mostrassem as mesmas preocupações dominantes. “The Democracy Gang” consistia em intervencionistas engajados que compartilhavam uma imagem comum da América e de sua missão mundial.[42] Muito do que eles acreditavam está agora sendo incorporado à nova versão padrão de Thomas Franck, ou seja, um apelo combinado aos ideais neoconservadores (morais) e ao progresso tecnológico (material). Apelando para o materialmente “irresistível” e para a universalidade dos ensinamentos lockeanos, Franck oferece um dernier cri para a construção de nações e outras formas agressivas de intervenção estrangeira. Kagan e Kristol voltaram a uma formulação mais simples da mesma mensagem, “grandeza nacional”. Na verdade, suas afirmações são simplesmente um retorno àqueles discursos pós-prandiais que aconteciam nos banquetes neoconservadores dez a quinze anos atrás. Nesse intervalo de tempo, nem seus estudos históricos nem suas prescrições políticas chegaram a parecer melhores.

O Realismo está Morto?

Para os realistas, em contraste, as relações internacionais são algo que os pensadores lúcidos devem buscar por meio de considerações de poder e interesses nacionais. Mas imediatamente a objeção é levantada: por que um país que afirma estar comprometido com os “direitos universais” deve entregar sua diplomacia àqueles que questionam se esses direitos devem moldar as relações dos Estados Unidos com outros países? Por que não trabalhar para difundir o bem universal em todo o mundo no interesse nacional bem como moral? Afinal, dizem-nos, os governos democráticos são menos propensos do que os não-democráticos a lutarem entre si, então, se podemos empurrar os outros para a virtude sem iludir as perspectivas, qual é o mal em tentar?[43] Nem os neorrealistas podem se refugiar na velha teoria do equilíbrio de poder ou falar de relações internacionais como “política entre nações”,[44] pois esses conceitos não se aplicam a um mundo dominado por uma única superpotência orientada ideologicamente.

Dito isso, uma concepção realista da política externa americana pode ainda ser a mais “realista” — não por razões abstratas, sejam elas morais ou seletivamente históricas, mas por causa da opinião pública doméstica. De acordo com o American Public Opinion Report realizado pelo Chicago Council on Foreign Relations em 1999, os americanos em geral não são a favor de um investimento pesado de fundos nas relações internacionais. Mais de 80% dos entrevistados consideram as relações externas um destino menos digno de dinheiro público do que promover serviços sociais. Existe uma grande discrepância de julgamento entre os “líderes” e o resto da sociedade americana sobre a importância política das relações internacionais.[45] Embora essa fome por programas sociais possa incomodar aqueles que acreditam no governo constitucional tradicional, há um pedido de contenção embutido nessa resposta. Os americanos não estão dispostos a sacrificar dinheiro, muito menos vidas, em busca de uma ordem mundial pós-nacional visionária. O fato do público ter sido profundamente despertado pelos recentes atentados terroristas não invalida esse julgamento de longo prazo. Favorecer medidas para lidar com terroristas não é o mesmo que endossar lutas ideológicas. Embora um objetivo de política externa democrática global continue a ter defensores em altos cargos, não é de forma alguma um entusiasmo popular. Como política e paixão, a democracia global não viaja muito fora dos círculos jornalísticos no corredor nordeste.

Os americanos também são menos apaixonados pelo multiculturalismo do que seus aliados europeus. Fora das universidades, a maioria dos americanos não está ansiosa para criminalizar o discurso “insensível” ou para demonizar os críticos da imigração do Terceiro Mundo. Ao contrário da França, Itália, Suíça e Alemanha, os Estados Unidos não contêm um partido comunista ou protocomunista nativo. Tampouco está sujeito ao tipo de pressões internas e internacionais que levaram os alemães a elevar o antifascismo a uma nova identidade nacional.[46] Com certeza, ansiedades e preocupações multiculturais não estão ausentes de nossa vida nacional, mas a maioria dos eleitores americanos tem prioridades materiais nitidamente. Maior conforto e proteção contra a violência criminosa são questões eleitorais muito mais salientes nos Estados Unidos do que a prisão de dissidentes ou a declaração de guerras pelo que Edmund Burke chamou de “doutrina armada”. Isso pode exemplificar o cinismo e o niilismo que os neoconservadores acham tão perturbadores. Mas qualquer que seja o julgamento que alguém queira aplicar, sugere uma incompatibilidade entre o que eles consideram uma política externa moral e o que o povo americano provavelmente concederá.

Parece também que o governo Bush está se movendo, ainda que hesitante, em direção a uma gestão mais realista do que de fato é um império americano informal. Os pronunciamentos do Secretário de Estado Colin Powell durante e após sua visita à China em julho de 2001 não corresponderam ao dogma democrático global.[47] Powell evitou pressionar a agenda dos “direitos humanos”, e sua abordagem política como de costume levou as redes de televisão frustradas a exibir dissidentes chineses como constrangendo a administração.[48] As sensibilidades dos jornalistas americanos nunca são abaladas pela prisão de dissidentes rotulados como neofascistas na França e na Alemanha, assim como pelo assédio de dissidentes “democráticos” na China. Violações de direitos humanos nunca podem ocorrer sob governos que favorecem os valores culturais das redes.

Outros sinais de mudança podem ser igualmente discernidos. Na Cúpula de Gênova, o presidente Bush fez saber que os Estados Unidos protegerão os “interesses econômicos nacionais” vitais que os Acordos de Kyoto ameaçaram.[49] Ignorado pela imprensa europeia e americana foi o fato de que os próprios países europeus estavam adiando a aplicação das restrições ecológicas às quais o Senado dos EUA havia recusado. O que distinguiu o líder americano foi sua alarmante franqueza ao admitir que os interesses nacionais existem e devem ser perseguidos.

Finalmente, o modelo de “construção de nações” legado pelo governo Clinton foi discretamente preterido em 2001. Sem levar a mídia frontalmente, tanto Powell quanto o secretário de Defesa Donald Rumsfeld propuseram que os europeus tentassem resolver os problemas futuros na ex-Iugoslávia por conta própria. Embora os Estados Unidos forneçam apoio militar se for absolutamente necessário, os países europeus devem encontrar soluções para as questões políticas europeias.[50] Ao mesmo tempo, não haverá pressão direta do governo americano para reconstruir a vida política chinesa. Powell e Bush insistem nos efeitos do comércio e dos mercados na abertura de sociedades que até agora se isolaram. Esses pequenos passos na redefinição da política externa não significam uma mudança radical, mas indicam um movimento provisório em direção a um realismo que combina força, honestidade e humildade. Theodore Roosevelt sem dúvida aprovaria.

Guerra ao Terrorismo

Embora possa ser muito cedo para fazer julgamentos definitivos sobre os eventos de 11 de setembro, duas observações parecem necessárias. Por um lado, o presidente Bush e seu gabinete adotaram uma linha defensivamente dura, prometendo “todas as armas de guerra necessárias” na luta contra o terrorismo internacional. O presidente, com razão, pediu uma ação forte não apenas contra terroristas e organizações terroristas identificáveis, mas também contra os regimes que os abrigam e apoiam. Tal política contrasta fortemente com a abordagem altamente esporádica desse problema pelo governo anterior, exemplificada pelo questionável bombardeio de uma fábrica farmacêutica sudanesa por aviões americanos em 1998. Embora este local possa não ter abrigado terroristas ou suas munições no momento do bombardeio, por meio de uma ação que ocorreu, suspeita-se, não fortuitamente às vésperas da audiência de impeachment do presidente Clinton, o governo parecia estar tentando fazer alguma coisa, talvez qualquer coisa, sobre uma preocupação que não conseguiu resolver de forma eficaz.[51] Bush estava certo ao enfatizar em seu discurso de 20 de setembro ao Congresso que “ou você está conosco ou está com os terroristas”, se o que ele quis dizer é que a neutralidade neste assunto não é aceitável. Aqueles que se recusam a condenar as ações terroristas e cooperam, ainda que minimamente, para controlá-las não ficam à margem. Eles estão contribuindo ativamente para o problema da violência.

Por outro lado, a justificação ideológica e os paralelos históricos para esta “cruzada contra os malfeitores” são questionáveis. Estamos realmente lutando, como Bush parecia sugerir, um ressurgimento do “fascismo” tomando a forma de terrorismo islâmico fundamentalista, embora tenhamos sido igualmente assegurados em 20 de setembro de que o fascismo já está “no cemitério de mentiras descartadas”?[52] Claramente o fascismo se foi ou voltou para nos atormentar nos corpos do Talibã e de Osama bin Laden. Notavelmente, Bush não mencionou o comunismo como uma das ideologias malignas do século passado. Se essa omissão foi feita para não ofender o atual regime de Pequim ou, como talvez seja mais provável, para não perturbar governos de gabinetes “antifascistas” europeus cheios de parceiros de coalizão do Partido Comunista, a exclusão foi irrelevante. Não estamos enfrentando comunistas, fascistas, nazistas ou estados-nações hostis colocando exércitos contra nós, mas sim ataques terroristas organizados e lançados dentro de nossas fronteiras por inimigos legalmente presentes nos Estados Unidos.

As medidas necessárias para evitar a recorrência de tais catástrofes podem não agradar aos meios de comunicação e ao governo que querem transformar essa guerra em uma cruzada por valores multiculturais. As medidas adequadas para lidar com a crise envolveriam monitorar e restringir cuidadosamente a imigração do Terceiro Mundo, negar ou revogar vistos a ativistas políticos muçulmanos concentrados em algumas universidades americanas e praticar o que os celebrantes da diversidade chamarão sem dúvida de “perfil racial” em nossos aeroportos. Uma experiência perturbadora no aeroporto de Nova Orleans em 24 de setembro aumenta o ceticismo sobre se os Estados Unidos podem se livrar do politicamente correto por tempo suficiente para combater o terrorismo. Um colega sueco com quem eu estava viajando, juntamente com outros suspeitos de terrorismo igualmente improváveis, foi revistado longamente. Enquanto isso, aqueles que tinham uma semelhança física muito mais próxima com os terroristas foram autorizados a embarcar em aviões sem serem perturbados. Não é preciso se esforçar para entender as pressões políticas por trás de tais decisões. Comentários da mídia e ações do governo sugerem que nossas fixações ideológicas não desapareceram porque os terroristas atacaram nossas cidades. Evitar tais ataques no futuro e punir aqueles que foram determinados como responsáveis por eles devem ser nossas principais preocupações nacionais, em oposição à cruzada por abstrações filosóficas ou por preferências culturais ou multiculturais que jornalistas e políticos escolheram expressar. No que parece ser uma oferta em uma competição de postura irrelevante, o correspondente sênior da American Prospect e colunista do New York Post, Joshua Micah Marshall, espera nos unir em defesa do “frenesi crasso e música libidinosa e o fato de que decidimos coletivamente governar nós mesmos não por nossas idéias privadas ou absolutos morais e celestiais, mas pelo estado de direito”.[53] Que tal um raciocínio menos frenético e menos subjetivo para a ação política e militar, para salvaguardar a segurança física de nossos cidadãos e de visitantes pacíficos de nosso país contra futuras violências terroristas?

[1] Henry Kissinger, “The End of NATO As We Know It” em sua coluna sindicalizada, 15 de agosto de 1999

[2] New York Times, 24 de março de 1999, p. A15.

[3] Transcrição retirada de www.fco.uk/newstext.asp2506 e os comentários críticos dirigidos às opiniões de Blair por John Laughland, “Sovereignty and Human Rights”, European Journal, fevereiro de 1998, pp. 12–13.

[4] Documento do Departamento de Estado, 16 de abril de 1999 (http://usis.kappa.ro/usis/washington_file/500/99-04-16/eur505.htm).

[5] Documento do Departamento de Estado, 31 de março de 1999 (http://www.state.gov/www/policy_remarks/1999/ 990331_clinton_ksvo_cbs.html)

[6] Régis Debray, Introduction à la Médiologie (Paris: Presses Universitaires de France, 2000)

[7] Thomas M. Franck, “Are Human Rights Universal?” em Foreign Affairs, jan./fev. de 2001, pp. 192–203.

[8] New York Times, Feb. 5, 2000, p. A1.

[9] Peter Sichrowsky, Der Antifa-Komplex (Munique: Universitas Verlag, 1999), p. 66.

[10] As bases para essas políticas estão claramente estabelecidas no programa do FPO endossado em Linz em 30 de outubro de 1997. Embora não contradiga explicitamente o mais recente, esse programa de 1997 afirma um direito nacional austríaco à “autodeterminação” cultural e política. Veja “Das Programm der FPÖ”, publicado em 1998, de que possuo vários exemplares, particularmente pp. 8-9; Tony Judt, “Tales from Vienna Woods”, New York Review of Books, 23 de março de 2000, pp. 8–10; e Kleine Kärntner Zeitung, 22 de julho de 2001, p. 1.

[11] “Zukunft im Herzen Europas Österreich neu regieren” (fev. de 2000) pp. 1, 3, 10, e 17.

[12] Ibid., p. 23.

[13] Jörg Haider, Die Freiheit, die ich meine (Frankfurt e Berlim: Ullstein Verlag, 1994), pp. 17, 28, 41–43, e 110–113.

[14] Ibid., p. 223.

[15] Veja Junge Freiheit, 12 de julho de 2001, 9; a exposição de Thorsten Thaler, “Ein Stein im Schutzwall”, baseia-se no relatório do Bundestag alemão, ironicamente, como um ato de anistia

[16] Ibid.; e Doris Neujahr’s “Im Westen herrschte zunehmende Gleichgu¨ltigkeit” em Junge Freiheit, 10 de ago. de 2001, p. 3.

[17] New York Times, 19 de ago. de 1998, p. A5; e Wall Street Journal, 20 de jul.de 2001, p. A9

[18] O recente favorecimento do primeiro-ministro francês ao PCF ajudou a motivar a polêmica explosiva de Maurice Druon, Aux ordres d’un cadavre (Paris: Fallois/Le Rocher, 200).

[19] Veja a entrevista com Druon, ex-membro da esquerda gaullista, em Le Figaro Magazine, 16 de dez. de 2000, pp. 49-50.

[20] Para reportagens carrancudas sobre a direita populista na Bélgica e em outros lugares da Europa, veja The Guardian, 18 de out. de 2000, p. 21; e 23 de outubro de 2000, p. 19.

[21] Veja Josef Schüsslbrunner, “Antifa heisst Herrschaft”, Junge Freiheit, 6 de jul. de 2001, p. 14; e Der Antifa Komplex, particularmente a discussão incisiva de “neofascismo e neo-antifascismo”, pp. 59-76

[22] Veja The Guardian, 26 de ago. de 2000, p. 8.

[23] Para uma condenação genérica dos políticos europeus de “extrema direita”, feita sans toute nuance, veja Corriere della Sera, 7 de fev. de 2000, pp. 10-11.

[24] Ernesto Galli della Loggia, Corriere della Sera, 4 de jul. de 1999, pp. 1 e 11.

[25] Paul Gottfried, After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999), pp. 95–109.

[26] Eric Werner, L’Après-Démocratie (Lausanne: L’Age d’Homme, 2001), pp. 7–59; e Eric Conan e Henry Rousso, Vichy: Un Passé qui ne passe pas (Paris: Fayard, 2000), pp. 209–217.

[27] Obras que lidam com os atuais ataques às liberdades civis na Europa e com a escassez de resistência popular incluem Claus Nordbruch, Sind Gedanken noch frei? Zensur in Deutschland (Munique: Universitas Verlag, 1998); Klaus J. Groth, Die Diktatur der Guten (Munique: Herbig, 1996); Alexandre Zinoviev, L’Occidentisme (Paris: Plon, 1996); e o exame de Giles William Goldnadel sobre a censura esquerdista na Radio France em “Liberté de la Presse?” em Le Figaro, 7 de set. de 1998. As passagens mais convincentes de Die Freiheit, die ich meine, de Haider, são aquelas nas páginas 60-72 que demonstram o grau em que a indústria de comunicações na Áustria é uma subsidiária paga do Partido Socialista Austríaco. Tendo passado julho de 2001 na província austríaca da Caríntia, fiquei espantado com a forma como a mídia austríaca invariavelmente retrata o presidente americano, aparentemente um republicano centrista, como um nacionalista de direita ambientalmente perigoso. Os manifestantes na cúpula de Gênova, que estava acontecendo na época, mostraram-se idealistas desesperados confrontados por nacionalistas intolerantes e capitalistas gananciosos. Não havia outra visão encontrada na época nos noticiários nacionais austríacos. Para estatísticas sobre dissidentes politicamente incorretos que foram processados e presos na Europa, veja as edições de Faits et Documents de janeiro e fevereiro de 2000 e o site que o acompanha, [email protected].

[28] Ray Honeyford, The Commission for Racial Equality: British Bureaucracy and the Multiethnic Society (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1998).

[29] Peter Hitchens, The Abolition of Britain (San Francisco: Encounter Books, 1999), pp. 44–64, 263–89.

[30] A inseparabilidade do multiculturalismo da adoração do outrê é um tema dominante da minha próxima monografia, Multiculturalism and the Politics of Guilt (Columbia, Mo.: University of Missouri, 2001).

[31] A necessidade de automortificação coletiva por uma civilização cristã burguesa, especialmente por seus representantes alemães, é uma preocupação motriz da teóloga feminista Dorothee Soëlle em Political Theology, trad. John Shelby (Filadélfia: Fortress Press, 1994); para uma perspectiva diametralmente oposta, veja René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair (Paris: Grasset, 1999).

[32] Robert Kagan e William Kristol, “Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy”, Foreign Affairs, jul./ago. de 1996, p. 31.

[33] Ibid., pp. 31–32; e Present Danger: Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy (San Francisco: Encounter Books, 2001).

[34] Tom Bethell, “The Warrior Class”, The American Spectator, jul./ago. 2001, p. 10. Para uma crítica similar da visão de Kristol-Kagan da “grandeza americana” e sua suposta irrelevância para solucionar os problemas dos Balcãs, veja Scott McConnell, “Beat the Drum”, Chronicles, set. de 2001, pp. 41–43.

[35] Sobre o lado moralista da política externa americana nos anos noventa apresentada por um crítico europeu devoto católico, veja Eric Werner, L’Après-Démocratie, pp. 3-49.

[36] Yves-Marie Laulan, Pour la survie du monde occidental (Paris: le cherche midi éditeur, 2001), pp. 165–84.

[37] Para um tratamento detalhado, mas emocionalmente colorido, da censura de longo alcance na França, veja Eric Delcroix, La Francophobie: Crimes et délits idéologiques en droit français (Paris: Editions Libres Opinions, 1993).

[38] Ben Wattenberg, “Immigration from the Other Side”, coluna sindicalizada, 24 de maio de 2001.

[39] Veja a discussão das opiniões de Jefferson sobre “a licenciosidade ilimitada” e a expectativa de favores governamentais associados “aqueles que provavelmente serão o maior número de imigrantes” em Dumas Malone, Jefferson and His Time, vol.1 (Boston: Little Brown, and Co., 1948), pp. 384-88. Embora os defensores da imigração possam reunir argumentos eficazes para seu lado, sua confiança em Jefferson como autoridade de escolha é uma tática contrafactual.

[40] George Will, “Complexities of Patriotism”, coluna sindicalizada em Washington Post, May 27, 2001.

[41] Gregory Fossedal, Exporting the Democratic Revolution (Nova York: Basic Books, 1989); e Joshua Muravchik, Exporting American Democracy: Fulfilling America’s Destiny (Washington, D.C.: AEI Press, 1991)

[42] Morton Kondracke, “The Democracy Gang”, New Republic, 6 de novembro de 1989, p. 30; e David Ignatius sobre a revolução democrática global no Washington Post, 26 de agosto de 1990, p. C2.

[43] Observações sobre a natureza inerentemente pacífica da “democracia”, um gênero repetidamente identificado com o atual governo americano, percorrem Joshua Muravchinik, The Imperative of American Leadership: A Challenge to Neo-Isolationism (Washington, D.C.: AEI Press, 1996). Para análises críticas da suposta ligação entre democracia e paz, veja meu “At Sea with the Global Democrats”, Wall Street Journal, 19 de janeiro de 1989, página editorial; e a maioria dos ensaios em The Costs of War, editor John V. Denson, segunda edição expandida (New Brunswick: Transaction Publishers, 1999). Embora The Costs of War inclua ensaios que fazem julgamentos excessivamente amplos sobre o caráter militarista das democracias de massa, ele fornece um equilíbrio fortemente documentado para a versão padrão da história contemporânea da AEI. Um ataque devastador tanto a esta versão quanto ao apelo que a acompanha para a missão democrática global pode ser encontrado no discurso de James Kurth ao Naval War College em 16 de junho de 1999 (disponível no site do Current Strategy Forum).

[44] Veja exemplos dessa visão de mundo anti-ideológica de base nacional, Hans Morgenthau, Politics Among Nations (Nova York: Alfred A. Knopf, 1985); e a recente tentativa de Stanley Michalak de reviver a tradição realista, A Primer of Power Politics (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 2001).

[45] American Public Opinion and U.S. Foreign Policy, publicado pelo Chicago Council on Foreign Relations, 1999, especialmente p. 39. Nenhum dos resultados da pesquisa que aparecem neste volume indica um forte apoio público a uma política externa missionária. As observações de Kurth, em seu discurso ao NWC, fazem referência à mesma dicotomia entre a indiferença pública ou o aborrecimento total com a criação de “novas ordens mundiais” e a determinação das elites de impor seus projetos globais.

[46] Veja Claus-M. Wolfschlag, Das antifaschistische Milieu. Vom “schwarzen Block” zur “Lichterkette” (Graz: Leopold Stocker Verlag, 2001)

[47] Veja Boston Globe, 11 de julho de 2001, p. A1; Wall Street Journal, 30 de julho de 2001, A15; New York Times, 19 de agosto de 2001, p. A19

[48] Para transcrições de entrevistas da CNN com Harry Wu, consulte www.cnn.comworld

[49] Para um resumo dos comentários de censura de políticos e jornalistas, começando com o ex-presidente Jimmy Carter, ao fracasso de Bush em subordinar o “interesse nacional” aos Acordos de Kyoto, veja o relatório Scripps Howard de Holger Jensen de 28 de julho de 2001, em www.stuartnews .com.

[50] Veja The Record (Bergen County), May 30, 2001, p. A10.

[51] Associated Press Report, 20 de agosto de 1998.

[52] Discurso a uma Sessão Conjunta do Congresso e do Povo Americano, 20 de setembro de 2001, http://www.whitehouse. gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html.

[53] Sindicalizado no New York Post, 21 de setembro de 2001.