Por Frank van Dun

[Tradução de Hobbesian Democracy por Alex Pereira de Souza, retirado de https://users.ugent.be/~frvandun/]

Podemos caracterizar as democracias modernas do tipo ocidental como democracias hobbesianas.[1] Em uma democracia moderna, o Estado é um Soberano político do tipo hobbesiano, gozando de uma autoridade constitucional que, para todos os efeitos práticos, é absoluta, tendo o potencial de atingir todos os cantos e recantos da vida e do trabalho de seus súditos. Sua autoridade é restringida apenas pela exigência de respeito a certas formalidades e procedimentos, e à memória remanescente de algo chamado império da lei.[2] A característica peculiar da democracia hobbesiana, é claro, é que pelo menos algumas das pessoas a quem o poder soberano do Estado é confiado são eleitos por voto secreto sob a regra do sufrágio universal.

Winston Churchill disse que “a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras”.[3] Ele tinha um ponto: a democracia é a pior forma de governo totalitário, exceto por todas as outras. No entanto, por que deveríamos tolerar qualquer governo que não apenas tenha poderes constitucionais praticamente ilimitados ou absolutos (como em um regime absolutista), mas também os use para regular e tributar tudo e todos dentro do território sob seu controle (como em um regime totalitário[4])? Como veremos, há boas razões para dizer que a democracia hobbesiana está entre as piores formas de governo que se pode imaginar, principalmente porque institucionaliza a irresponsabilidade de todos os agentes políticos e, assim, remove a maioria das restrições sobre o uso do poder absoluto.

A forma hobbesiana de democracia prevaleceu no Ocidente por mais de um século e ainda é considerada por muitos o modelo de legitimidade política, apesar de sua história ser de crises recorrentes.[5] Pode-se objetar à qualificação de irresponsabilidade referindo-se ao papel das eleições, que geralmente são tomadas como índice de um governo representativo e responsável. No entanto, a objeção não tem muito peso. As eleições são apenas técnicas que derivam significado e significância do regime constitucional em que estão inseridas. Votar em um Concurso de Rainha da Beleza é uma coisa, votar em um Concurso de Poder Político é outra. Nesse contexto, então, devemos basear nossa avaliação das eleições no que elas fazem ou deixam de fazer em uma democracia hobbesiana. Seu papel ou função em outros regimes não vem ao caso.

Definição

Uma democracia hobbesiana é uma sociedade politicamente organizada, um Estado, com uma clara distinção entre posições governantes e posições não governantes. Sua principal característica é a presença do cargo de Soberano Absoluto, cujos ocupantes são eleitos por parte substancial da população súdita e legalmente habilitados a impor quaisquer regras e políticas que decidam fazer. Normalmente, as decisões devem ser tomadas em conformidade com certos procedimentos — mas esse requisito é comum a todas as organizações complexas e de forma alguma uma característica de uma democracia hobbesiana.

As regras que definem as decisões do Soberano e as regras eleitorais que definem o tamanho, a composição e a atividade do eleitorado podem variar de uma democracia hobbesiana para outra. Em muitos casos, a constituição de uma democracia hobbesiana estipula que apenas os membros do ramo legislativo do Estado devem ser eleitos, mas algumas constituições também exigem eleições para o poder executivo (embora geralmente apenas para seu chefe ou presidente). Além disso, pode-se ter uma democracia hobbesiana na qual também são eleitos os membros [mais altos] do judiciário ou os chefes das divisões administrativas. Em um caso extremo, o cargo de Soberano seria reservado a um único eleito que seria o chefe do Estado e quaisquer subdivisões que ele desejasse organizar.

Em sua forma atualmente dominante, a posição do Soberano em uma democracia hobbesiana é atribuída constitucionalmente a um aparelho de Estado mais ou menos complexo com uma “separação de poderes” funcional formal — uma divisão dos poderes constitucionais e legais do Estado entre seus ramos legislativos, executivo, judiciário e administrativo. Assim, embora todos os tipos de variações e exceções possam ser aplicáveis, normalmente há uma regra que proíbe qualquer pessoa física de ocupar simultaneamente um cargo em mais de um ramo da organização do Estado. No entanto, o conceito geral de uma democracia hobbesiana não implica uma separação de poderes. De fato, a regra (ou prática) segundo a qual os partidos parlamentares majoritários são também os partidos governantes rouba a ideia de poderes separados de significado político.

O contexto hobbesiano

Antes de prosseguirmos com nossa análise do papel das eleições e do voto em uma democracia hobbesiana, é útil nos lembrar de alguns aspectos da teoria hobbesiana do Estado que são particularmente relevantes para a compreensão do Estado democrático.[6]

De acordo com Thomas Hobbes, todo homem tem o direito natural de fazer o que julgar necessário ou adequado para sua própria preservação.[7] No entanto, Hobbes imediatamente esmaga a ideia de que a “preservação” é uma condição limitante. Seres humanos e o mundo em que vivem sendo o que são, o direito natural de alguém é, para todos os efeitos práticos, um direito a tudo o que se pode colocar sob seu controle. Evidentemente, se todo homem tenta exercer seu direito a tudo (o que inclui todas as outras pessoas), então todo homem inevitavelmente está preso em um conflito atual ou potencial com todos os outros. Além disso, todos sabem, ou logo descobrem, que um ataque preventivo é a melhor defesa.[8] Assim, de acordo com Hobbes, a autopreservação requer agressão. O resultado é uma guerra de todos contra todos[9] — “a condição natural da humanidade”. Consequentemente, a vida é solitária, pobre, desagradável, brutal e curta.[10] Portanto, é um ditame da razão que nem todo homem deve exercer seu direito a tudo — para ser mais preciso, que não mais de um homem deve exercer esse direito. No entanto, sendo a natureza humana o que é e cada homem sendo agitado por um desejo de poder que só cessa com a morte, não se deve esperar que um homem abdique de seu direito de exercer seu direito a tudo, a menos que descubra que é seguro fazê-lo porque seus rivais fazem o mesmo.[11]

De qualquer forma, na guerra de todos contra todos, o “desarmamento” unilateral é loucura. É contra a razão, porque equivale a expor-se como uma presa fácil e indefesa aos seus rivais. No entanto, também é tolice concordar com um desarmamento mútuo, a menos que se pretenda ser o último a depor as armas. Assim, o acordo não dará em nada, porque se cada pessoa sã esperar para fazer sua parte até que os outros o façam, ninguém dará o primeiro passo.

Portanto, o único resultado que se pode esperar razoavelmente é que um homem se torne tão forte que possa forçar os outros a se desarmar. Se isso acontecer, pode-se seguramente abrir mão de seu direito de exercer seu direito a tudo, porque, com exceção do homem forte, outros não estarão mais em condições de tirar vantagem de sua decisão de desarmar. O homem forte, consciente de seu poder, saberá que pode impor sua vontade e, portanto, também seu acordo com os fracos e derrotados para deixá-los viver se eles o servirem e obedecerem. Assim, enquanto o homem forte continua exercendo seu direito a tudo, todos os outros abrem mão de seu direito de fazê-lo porque sabem ou temem que o seu não é páreo para o seu poder. Em suma, a razão dita que se submeta incondicionalmente ao mais forte buscador de poder no campo, seja ele quem for.

Se houver tal pessoa, então o sábio imediatamente se submeterá a ele, indicando assim que eles farão o que ele ordena. Um homem sábio, não sendo tolo, apoia incondicionalmente os poderes constituídos por nenhuma outra razão além de que eles são os poderes constituídos. Diante de um poder mais forte, a covardia é sabedoria. Além disso, Hobbes, tomando uma pista dos antigos estóicos, argumentou que através da sabedoria a covardia se transforma em poder simbólico vicário.[12] De fato, a rendição e submissão incondicionais dos covardes equivalem a uma declaração de que eles querem que seu vencedor faça o que ele quer. Consequentemente, fazendo o que ele mesmo quer, o vencedor realiza o desejo do vencido. Como se em um passe de mágica, a submissão do covarde se transforma em uma ordem que o homem forte não pode deixar de obedecer.

Nas palavras de Hobbes, aqueles que se submetem ao homem forte o autorizam a fazer o que ele quer, tornando-se assim os autores de suas ações.[13] Doravante, tudo o que ele faz, ele faz sob a autoridade deles. Ele se torna o “agente representativo” deles. Em suma, sua submissão incondicional transforma as relações de poder entre o homem forte e seus súditos em uma relação jurídica entre um agente e seus mandantes. Consequentemente, nada que o homem forte faça pode ser considerado uma injustiça contra qualquer um de seus súditos, porque legalmente eles mesmos são os autores dos atos dele.[14]

O Estado, em seu aspecto político, nos dá uma imagem do domínio dos fortes sobre os fracos, mas também, em seu aspecto jurídico, um quadro do autogoverno vicário dos fracos por intermédio do soberano político, que legalmente é seu agente ou “representante”. Esse foi um argumento engenhoso. Como comentou Pascal: “Incapazes de fortalecer a justiça, eles justificaram a força; para que os justos e os fortes se unam e haja paz, que é o bem soberano.”[15]

O aspecto mais significativo da teoria de Hobbes foi sua afirmação descarada do direito a tudo como “direito natural” do homem. Isso significava que toda pessoa, por natureza, tem o direito de ser o mestre soberano do universo se puder superar a oposição dos outros. Aplicando o argumento estóico aos seus próprios propósitos, Hobbes conseguiu formular uma teoria na qual cada pessoa pode alcançar esse status. O homem forte o faz de facto, eliminando ou superando a oposição de seus rivais atuais e potenciais; os últimos o fazem vicariamente e de jure, reinterpretando sua submissão como um ato de autorização, isto é, identificando simbolicamente as ações do governante como implementações de sua própria vontade.

A virada em direção à democracia hobbesiana

Rumo ao final do século XIX e no século XX, os ideólogos democráticos deram ao argumento hobbesiano uma nova reviravolta. Em sua interpretação, o Estado não era mais uma alternativa à guerra de todos contra todos, mas uma forma ritualizada dela. A guerra de todos contra todos deveria ser travada em campanhas eleitorais e batalhas eleitorais.[16]

Na guerra democrática de todos contra todos, as apostas são altas porque “o vencedor leva tudo” — ele acede ao poder soberano da legislação. Assim, ele fica em uma posição a partir da qual pode impor sua vontade a todos dentro do território do estado, desde que não seja derrotado em outra encenação ritual da guerra de todos contra todos.

Na interpretação democrática, o direito natural hobbesiano a tudo o que se pode pôr as mãos torna-se o direito do cidadão a tudo o que pode assegurar por meios jurídico-políticos. O direito de cada homem de exercer seu direito a tudo torna-se o direito do cidadão de exercer seu direito a tudo no ato ritual de votar. Só as contingências e vicissitudes da guerra, em um caso, e da política eleitoral, no outro, determinam quem será, por enquanto, o depositário do poder soberano para fazer as leis que quiser.

Para todos os efeitos práticos, a competência jurídica de um estado democrático não é menor do que a do Soberano, como Hobbes a descreveu. Dependendo das práticas constitucionais do momento, a extensão de sua competência pode variar, mas a história mostra que em regimes democráticos os limites constitucionais do poder do Estado tendem a erodir rapidamente, mesmo em regimes federais.[17]

As disposições constitucionais que supostamente garantem aos sujeitos do Estado uma esfera de vida ou um domínio de propriedade sobre a qual o estado não pode se intrometer são em sua maioria simbólicas e facilmente contornadas. Os tribunais, sendo órgãos do Estado, aplicam as leis dadas pelo poder legislativo, e o governo e as administrações ou outros órgãos do Estado irão impor, “executar” e administrar as mesmas leis. Nenhum desses outros poderes é formalmente independente do poder legislativo — e o princípio da legalidade protege todos eles da censura pública, desde que joguem conforme as regras legais. Nesse sentido, que é o único relevante do ponto de vista dos súditos do Estado, aqueles que controlam o poder legislativo também controla os demais poderes.

Reconhecidamente, as disposições constitucionais que definem como o poder absoluto do estado deve ser organizado e executado costumam ser bastante eficazes. Isso porque definem os poderes institucionais de políticos, magistrados e administradores, com os quais se pode contar para defender seu território contra tentativas de alterar o equilíbrio constitucional. Os interesses de carreira do pessoal do Estado protegem essa parte da Constituição com razoável eficácia.

O poder efetivo do governo em um estado democrático moderno excede em muito os poderes efetivos até mesmo dos reis absolutistas mais poderosos da história europeia. A maioria de seus súditos era governada em um grau muito menor do que os cidadãos dos regimes democráticos de hoje. Além disso, sob a superestrutura absolutista, muitas vezes havia espaço considerável para o governo local e remanescentes de órgãos representativos locais medievais. Em todos os momentos da história europeia, o absolutismo real foi mais ambição do que realidade.

É claro, as descaradas intervenções arbitrárias diretas do próprio rei ou de seus ministros contra seus inimigos pessoais e outros que incorreram em seu desagrado ou em benefício de seus favoritos desapareceram. Tais intervenções altamente visíveis e bem divulgadas — assédio, confisco, prisão e até pena capital; preferências, privilégios, imunidades e monopólios — suscitaram críticas ferozes, principalmente porque os tribunais e outros órgãos governamentais eram praticamente impotentes para fornecer qualquer proteção. No Estado Moderno, a arbitrariedade não é menos endêmica, mas é menos visível nos complexos labirintos de seus processos políticos e burocracia. Além disso, em alguns casos, tribunais e conselhos administrativos ouvirão reclamações e, ocasionalmente, desfarão ou anularão “abusos”. Assim, as intervenções arbitrárias parecem ser “de acordo com a lei” e, portanto, legítimas.

As técnicas de governo e controle — coleta e processamento de dados, registro, administração, avaliação fiscal, vigilância, execução e assim por diante — à disposição dos governantes absolutistas eram primitivas em comparação com os padrões de hoje. A evidência desse fato está prontamente disponível a partir de uma comparação das variedades e níveis de tributação e regulação, e a proliferação de departamentos governamentais no Estado Moderno. Agora temos ministros, departamentos e agências governamentais para quase todas as atividades e preocupações humanas, incluindo assuntos familiares, dieta, saúde, educação de crianças, emprego, agricultura, indústria, comércio, cultura e esportes.[18] Os regimes democráticos procederam rapidamente a vários esquemas de nacionalização e regulamentação para obter o controle do uso da terra, investimento e emprego da mão de obra. Eles nacionalizaram o dinheiro, introduziram o papel-moeda e o manipularam para fins de “política”. Na medida em que os “governantes absolutos” autocráticos só podiam sonhar, as democracias conseguiram transformar seus súditos em meros recursos humanos, que o Estado deveria administrar de acordo com suas prioridades do dia.[19] A resultante perda de liberdade e respeito próprio foi disfarçada como um ganho de “liberdade cívica” e “responsabilidade social”: os súditos receberam o direito de votar e intimidados com a ideia de que, por tudo que o Estado lhes fizesse, eles só tinham eles mesmos para culpar. Afinal, o Estado era apenas seu “agente representativo”.

No entanto, como observou Pascal: “Por que seguimos a maioria? É porque eles têm mais razão? Não, porque eles têm mais poder.”[20] Esse poder reside no aparelho estatal, que, como uma prostituta, servirá a quem tiver dinheiro para pagá-lo — para ser exato, a autoridade legal a gastar o dinheiro que os agentes fiscais do aparelho estatal retiram dos súditos. Pascal meramente ecoou o argumento hobbesiano original. Diante de uma maioria apoiada por um monopólio organizado dos meios de violência, composta por profissionais em tempo integral, a covardia é sabedoria e os derrotados se submetem aos vencedores, autorizando-os a fazer o que quiserem. Os cidadãos fazem-se os governantes simbólicos do Estado, deixando-se convencer de que a maioria governa porque quer que ela governe. De acordo com a lógica hobbesiana neo-estóica, ao se convencerem dessa forma, eles simplesmente seguem o ditame da razão que diz a cada pessoa que é, se não totalmente inútil, pelo menos arriscado demais se opor aos poderes constituídos.

O eleitor Soberano

A imagem do cidadão como um potencial governante absoluto emerge claramente do seguinte experimento mental. Leva-nos a uma democracia moderna ao estilo ocidental, na qual o poder legislativo é formalmente soberano e, para todos os propósitos práticos, absoluto. Além disso, é um regime em que os partidos da maioria parlamentar também, por costume ou lei, formam o governo mantendo todos os direitos de um partido parlamentar (incluindo o direito de voto nas sessões plenárias e comissões). O mesmo partido (ou coligação de partidos) controla o governo e o parlamento. Em outras palavras, a chamada separação de poderes é reduzida a uma farsa, pelo menos no que diz respeito aos poderes legislativo e executivo.

Aqui está o experimento mental: suponha que uma eleição seja realizada, mas todos os eleitores, exceto um, fiquem em casa. O único eleitor que aparece nas urnas e vota ex hypothesi determina qual partido ocupará todos os assentos no parlamento e, portanto, formará e controlará o governo. Seu voto, e somente seu voto, é decisivo. Ele está na mesma posição de um rei absoluto, que poderia escolher seus próprios ministros e conselho. Obviamente, porque os direitos jurídico-constitucionais do cidadão votante são os mesmos de qualquer outro cidadão, todo cidadão tem o direito de decidir quem deve governar de forma tão absolutista. Na realidade, é claro, nenhum cidadão individual tem o poder real de fazê-lo, mas apenas porque nem todos os outros eleitores ficam de fora no dia da eleição.

Admitidamente, embora a apatia do eleitor seja um fenômeno familiar, o experimento mental postula uma hipótese extrema. No entanto, a questão é que, se a eleição for organizada de maneira “justa”, a maioria absoluta resultante é legítima do ponto de vista democrático. Sua legitimidade, no sentido estrito jurídico-constitucional, não é diminuída pelo fato de ter comparecido apenas um eleitor. A maioria dos eleitores reais não é necessariamente a maioria dos cidadãos ou súditos com direito a voto.

Aqui está outra prova do caráter hobbesiano da democracia moderna. Em um regime absolutista hobbesiano “clássico”, ao escolher seu governo, o voto do Soberano decide por 100% de seus súditos; qualquer outra expressão de preferência sobre o assunto não conta para nada. O Soberano Hobbesiano “representa” e faz as leis que são “autorizadas” por todos os cidadãos. Em um regime democrático simples com apenas dois partidos, até 50% dos votos contam para nada, mas 50%+n (1≤n≤50%) dos votos contam para 100% dos votos. A maioria “representa” os cidadãos e consegue fazer as leis que segundo a teoria democrática são autorizadas por todos eles. Os eleitores decisivos deram os n votos decisivos. No caso marginal, onde n=1, há apenas um eleitor decisivo. Ele determina qual partido obterá a maioria parlamentar e formará o governo. Seu voto conta por 100% dos votos, e vincula 100% dos súditos do Estado, exatamente como se fosse um clássico Soberano Hobbesiano.

É claro que, normalmente, quem será o eleitor decisivo não é conhecido de antemão. Às vezes, é possível identificar com mais ou menos precisão o grupo no qual se encontra o eleitor decisivo. No entanto, seja ou não o caso, não afeta a competência jurídico-constitucional do governo que o eleitor decisivo, seja ele quem for, põe no poder.

Os sistemas multipartidários modernos não são menos absolutistas do que os sistemas bipartidários. No entanto, em sistemas multipartidários, o papel do(s) eleitor(es) decisivo(s) é menos óbvio. Isso porque, geralmente, as eleições apenas determinam quais coalizões majoritárias são possíveis. As eleições podem, mas muitas vezes não criam uma situação em que os partidos podem formar apenas uma coalizão majoritária — isto é, apenas uma divisão entre maioria e oposição. Eles podem, mas muitas vezes não criam uma situação em que um partido pode reivindicar a maioria parlamentar e formar um governo de partido único. Consequentemente, na maioria das vezes, uma oligarquia de líderes de partidos políticos (e talvez alguns outros líderes de grupos poderosos, atuando nos bastidores) se envolve em uma rodada de negociação mais ou menos prolongada para formar uma coalizão de maioria mínima. De fato, quanto menor a coalizão majoritária, menos poder o principal parceiro da coalizão tem que compartilhar. É claro que a natureza mínima da coalizão majoritária pode ser ocultada, se for uma coalizão de grandes facções em vários partidos heterogêneos. Por exemplo, o que superficialmente parece uma grande maioria de socialistas e democratas-cristãos pode não ser mais do que uma coalizão mínima das alas trabalhistas dos dois partidos. Dentro de cada partido também “o vencedor leva tudo”. Um único membro de seu escritório político ou de sua assembleia geral pode alterar a decisão do partido e, assim, comprometer todo o partido a uma coalizão em vez de outra. Uma vez que uma coalizão tenha sido formada, o resto é uma questão de manter a disciplina partidária pela aplicação hábil de pressão e incentivos (dando ou retendo comissões, nomeações, promoções, contratos e similares) a membros e funcionários do partido possivelmente recalcitrantes.

De certa forma, os sistemas multipartidários são menos “democráticos” do que os sistemas bipartidários. Afinal, em um sistema bipartidário, os eleitores dão os votos decisivos, mesmo que seja apenas um punhado de eleitores decisivos. Em um sistema multipartidário, por outro lado, os eleitores podem embaralhar as cartas, mas não podem jogar. Alguns poucos oligarcas fazem os movimentos decisivos. Assim, às vezes acontece que uma conspiração de oligarcas forma uma coalizão monstruosa para manter o partido que recebeu o maior número de votos do poder.[21]

O direito ao voto

Em uma democracia hobbesiana, votar não é um procedimento para escolher representantes (como veremos nas duas últimas seções), mas para determinar quem deve ocupar a posição do Soberano. Há um problema moral óbvio aqui.[22] Voltemos um pouco ao experimento mental que mencionamos anteriormente. O único eleitor que comparece no dia da eleição designa o partido (ou, se as regras eleitorais o permitirem, os indivíduos) que ocupará(ão) todas as cadeiras do Parlamento. Ao mesmo tempo, designa o partido que formará o governo. Ele sabe, ou deveria saber, que sua escolha — se for decisiva, como no seu caso acaba sendo — determina quem deve governar não apenas ele, mas também todas as outras pessoas no Estado. Consequentemente, ele deve saber que seu direito de voto implica o direito de determinar quem deve governar todas as pessoas no Estado. Ele também deve saber que seu voto terá esse efeito se as circunstâncias forem favoráveis. Agora, tudo o que vale para o eleitor real de nosso caso hipotético também vale para o eleitor decisivo em uma eleição apertada e, de fato, para qualquer eleitor. Isso ocorre porque os direitos legais dos eleitores são os mesmos, independentemente de como eles ou outros votem e independentemente de eles ou outros votarem. Assim, vemos que a premissa legal do voto em uma democracia hobbesiana é que cada pessoa tem o direito de governar todas as outras pessoas no Estado (mesmo que se entenda que poucos conseguirão governar todos os outros).

Suponha que um eleitor se pergunte se tem o direito de escolher quem deve governar a vida de todos os outros súditos do Estado. Não há dúvida de que ele tem o direito legal de fazer essa escolha. No entanto, podemos supor que ele não é um idiota que acredita que “direito” significa apenas “direito legal”. O conceito de direitos não pressupõe uma referência a nenhum sistema particular de regras jurídicas. Isso é tão óbvio no caso dos direitos naturais quanto no caso dos direitos morais. Nem a ordem natural nem qualquer ordem moral precisam coincidir com qualquer sistema jurídico-político.

Como os direitos naturais e morais são independentes de qualquer sistema social ou político particular, votar não é um direito natural nem moral. Além disso, porque, pace Hobbes, o respeito aos direitos naturais ou morais implica o respeito por outras pessoas, tais direitos são incompatíveis com a submissão de outras pessoas ao governo soberano de alguém. Assim, excluem também o direito de autorizar outro a exercer governo soberano sobre outras pessoas. Em suma, o direito de voto em uma democracia hobbesiana é um anátema do ponto de vista dos direitos naturais e morais.

Ao contrário dos direitos naturais e morais, o conceito de direito legal só faz sentido no contexto do sistema de regras jurídicas de uma organização. Consequentemente, enquanto alguns direitos legais podem ser direitos naturais ou morais que receberam reconhecimento legal em um determinado sistema legal, outros direitos legais são meros favores ou “poderes” concedidos por seus fundadores ou funcionários. O voto se enquadra na última categoria de “direitos legais”. Sempre ocorre no contexto de entidades artificiais e construídas — organizações: clubes, empresas, associações ou sociedades — que são definidas por regras explícitas e caracterizadas por critérios formais de filiação e status na organização.

Assim, estritamente falando, o voto é, na melhor das hipóteses, apenas um poder legalmente criado que está escrito ou de outro modo baseado na constituição de uma organização específica. A constituição ou uma norma legal constitucionalmente promulgada especifica diretamente quais cargos na organização implicam direitos de voto. Indiretamente, também determina quais pessoas físicas podem votar, especificando os critérios que essas pessoas devem atender, se forem reconhecidas ou elegíveis para ocupar um ou mais desses cargos.

Na maioria das constituições, votar é apenas um “direito legal”, não um dever legalmente exigível.[23] Assim, todo cidadão pode razoavelmente perguntar-se se, como pessoa consciente e que se preze, tem o direito de fazer uso do direito de voto que o Estado lhe concedeu. A resposta, obviamente, deve depender da natureza desse Estado em particular, do que está em jogo nas eleições ou outros procedimentos de votação e de como eles são organizados.

Já vimos qual é a natureza de uma democracia hobbesiana e o que está em jogo em seus processos eleitorais. E quanto ao direito de participar desses processos?

Claramente, se uma pessoa acredita que tem o direito de escolher quem deve governar todos no Estado, ela deve acreditar que ele tem o direito de governar a todos. Isso é óbvio se — como é o caso de muitos súditos do Estado — as regras eleitorais permitem que ele seja candidato na eleição. Também é óbvio se as regras permitem que ele escreva o nome de uma pessoa não listada em sua cédula. Em ambos os casos, ele tem o direito legal de escolher a si mesmo como o governante de todos.

Obviamente, um hobbesiano acredita que todos, e, portanto, ele próprio, têm o direito de governar a todos — o direito de negar aos outros o direito de viver sua própria vida e transformá-los em meros instrumentos para satisfazer seu próprio desejo de poder. Essa, afinal, é a crença que o torna um hobbesiano. Direito é poder; direito é sucesso.

No entanto, quantos hobbesianos existem? É certo que muitos intelectuais professam ser hobbesianos, talvez porque soe legal e dê a impressão de ser um realista sem sentido, mas observe como eles criam seus filhos. Em minha experiência, poucos deles ensinam hobbesianismo a seus filhos. Eles são hobbesianos honestos e pais mentirosos? Ou são pais honestos que apenas fingem ser hobbesianos quando entram nos bosques seguros da Academia? É verdade que há um número suficiente de psicopatas em todas as esferas da vida para causar preocupação, mas ainda são muito poucos para garantir a presunção de que toda pessoa é hobbesiana. Não há razão para supor que todo eleitor realmente acredita que ele (ou qualquer outra pessoa) tem o direito de governar todos os outros. Consequentemente, se um eleitor tivesse pensado sobre o assunto, as chances são boas de que ele teria decidido que era errado ele votar. Ele ainda poderia ter raciocinado que, no entanto, era permissível para ele votar porque “todo mundo estava fazendo isso”. Mesmo assim, não seria surpreendente descobrir que a maioria das pessoas tem visões morais incompatíveis com a noção de que votar — autorizar alguns a governar outros — é um ato moralmente permissível. Afinal, “porque todo mundo está fazendo isso” dificilmente conta como um argumento moral convincente, mesmo que seja verdade que todo mundo está fazendo isso — o que geralmente não é o caso.

Muito provavelmente, as pessoas tendem a aceitar que votar é um comportamento moralmente adequado, se o aceitam, porque não atribuem ao seu voto o significado e a importância que ele tem sob as regras eleitorais de uma democracia hobbesiana. Talvez elas vejam o voto como uma mera “expressão da opinião de alguém” e não como uma ação com consequências de longo alcance para as vidas e fortunas de pessoas reais. Em certo sentido, eles estariam certos em ver as coisas dessa maneira. Afinal, sua votação não altera — pelo menos geralmente não deveria alterar — os poderes constitucionais do Estado ou de seus muitos órgãos. Nesse sentido, nada depende substancialmente de como ou mesmo se elas votam. Do ponto de vista jurídico-constitucional, estarão sujeitos ao mesmo poder de antes da eleição. Talvez, então, elas possam ser desculpadas por pensar que ao votar nada de real importância está em jogo de qualquer maneira. Por outro lado, elas devem ter alguma ideia de que seus votos pretendem fazer — e ocasionalmente farão — a diferença. Se não o fizerem, então qual é o sentido de votar? No entanto, em uma democracia hobbesiana, a eleição é sobre quem serão os governantes Soberanos e exercerão o poder de fazer ou destruir a vida de inúmeros indivíduos e perturbar os assuntos de famílias, associações e empresas. Quando for esse o caso, não é pedir demais que as pessoas observem mais de perto o processo eleitoral e sua participação nele.

Levando o argumento um passo adiante, podemos perguntar se uma instituição que permite (na verdade convida) as pessoas a agir na presunção de que elas têm o direito de governar os outros é moralmente permissível ou repreensível. Pareceria uma instituição condenável, mesmo porque pune aqueles que rejeitam a presunção e não participam da instituição, ao mesmo tempo em que confere uma legitimidade espúria àqueles que aceitam a presunção e, assim, ajudam a estabelecer o domínio de uns sobre outros.

A democracia às vezes é caracterizada como governo por consentimento ou, mais modestamente, o consentimento da maioria. No entanto, a democracia hobbesiana não pode ser caracterizada como governo por consentimento, a menos que se assuma que todo súdito do Estado “consente” com quaisquer regras que ele imponha, independentemente de como ou por que ele ou ela vote e independentemente de ele ou ela votar. Obviamente, sob essa suposição, eleições e votação não têm nada a ver com a comprovação do consentimento. Aparentemente, então, com respeito à democracia hobbesiana, o consentimento não está relacionado com seus aspectos democráticos; deve residir em seu aspecto hobbesiano. Os argumentos são familiares:

Primeiro, alguns eleitores só votam em um partido em particular porque temem ser governados por outro. Suponha que outro partido saia vitorioso da eleição. Em que sentido esses eleitores consentem em ser governados pelos vencedores? Reconhecidamente, a resposta usual, que eles consentem porque participaram da eleição e, portanto, aceitaram que poderiam perder, pode ser verdade para alguns, mas não é uma lei psicológica universal. Pode-se dizer também que uma pessoa que se defende contra um ataque, sem sucesso, consentiu em ser esmagada.

Segundo, alguns daqueles que votam, seja nos perdedores ou nos vencedores, podem perceber que serão governados em qualquer caso, independentemente de como ou se votam. Consequentemente, qualquer um deles pode raciocinar que, ao não votar, ele certamente não ganha nada, enquanto ao votar ele tem uma chance remota de ser o eleitor decisivo. Votar por esse motivo dificilmente mostra consentimento. Da mesma forma, comprar um bilhete em uma loteria onde os prêmios são financiados por um imposto sobre participantes e não participantes provavelmente não será um endosso dessa loteria. É mais provável que seja uma tentativa um tanto patética de minimizar o prejuízo imposto pelo imposto. Aqui, vemos que a democracia hobbesiana não pode sequer reivindicar ser governo pelo consentimento da maioria. O número de pessoas que votam apenas porque se sentem pressionadas a fazê-lo pode ser grande. Os eleitores decisivos podem estar entre eles. O fato de votarem em um determinado partido não significa que consentem em ser governados por ele.

Terceiro, em que sentido aqueles que não exercem seu poder de voto consentem em ser governados por quem quer que ganhe a eleição? Pode-se argumentar que aqueles que não dizem nada consentem, mas esse argumento obviamente é falacioso. Alguns dos que não votam podem fazê-lo porque entendem, ainda que vagamente, que há algo errado em dar a alguns homens ou mulheres ambiciosos o poder de governar outros. Interpretar sua “abstinência” como uma expressão de consentimento é escandaloso.

É claro que, como vimos, o “consentimento” hobbesiano é meramente um eufemismo para ser o inferior. Os governados consentem com o governo dos governantes porque, de acordo com a lógica hobbesiana, ser governado é uma validação suficiente da afirmação de que se autoriza os governantes a governar.

Irresponsabilidade institucionalizada

Em uma democracia hobbesiana, as eleições são dispositivos constitucionais para eleger governantes com “poder soberano”. Esses governantes não são responsáveis em nenhum sentido significativo da palavra. O mesmo vale para o eleitorado e para cada eleitor individual. Admitidamente, os governantes eleitos podem ser destituídos por votação — uma possibilidade que alguns citam como prova de que em uma democracia hobbesiana os governantes são “politicamente responsáveis”. No entanto, poucas (se houver) constituições vinculam as eleições a qualquer forma regular ou institucionalizada de prestação de contas. Como já observou Demócrito, os eleitores podem recusar-se a reeleger os titulares por boas ou más razões, ou mesmo por nenhuma razão.[24] Além disso, na maioria das vezes, “responsabilidade política” significa apenas que alguns agentes do Estado têm que prestar contas de suas ações a outros agentes do Estado. No entanto, essa é uma prática comum em todas as organizações complexas. Não é uma característica peculiar da democracia hobbesiana.

Mais importante ainda, aqueles que são vitimizados pelas leis e políticas dos governantes não têm meios regulares de buscar reparação contra os governantes ou os eleitores que os colocaram em posições de poder em primeiro lugar. Os eleitores “autorizam” os governantes e, portanto, devem ser legalmente responsáveis pelas ações dos governantes. É claro que ninguém além dos próprios governantes pode determinar se ou como o público votante pode responder e reparar suas escolhas. Via de regra, nem os governantes nem os eleitores são responsáveis por qualquer coisa que façam ou possam fazer, desde que permaneçam dentro da forma legal de seus poderes constitucionalmente definidos. No entanto, há pouco conforto nessa cláusula. Enquanto os procedimentos do Soberano para tomar decisões são geralmente bem definidos, não há virtualmente nenhum limite constitucional — e certamente nenhum efetivo — às coisas que ele pode regular, ordenar, proibir, permitir, tributar, punir ou subsidiar. A esse respeito, seus poderes normalmente são constitucionalmente indefinidos. Da mesma forma, no que diz respeito aos procedimentos de votação, os poderes constitucionais dos eleitores estão bem definidos, mas praticamente não há limite para os tipos de programas a favor ou contra os quais eles podem votar.

Mesmo que a maioria dos governantes e eleitores fossem pessoas “responsáveis” decentes, isso não substituiria as instituições que colocam um alto preço na irresponsabilidade pessoal. Um monarca hereditário também pode ser uma pessoa “responsável”. Além disso, todo mundo conhece o rei, e o rei típico espera permanecer no cargo pelo resto de sua vida e ser sucedido por um herdeiro. Como ele provavelmente será culpado por tudo o que dá errado, ele também tem um incentivo para legislar e fazer políticas de longo prazo. Isso também é verdade para sua comitiva de conselheiros e ministros, que na verdade são responsáveis perante seu governante e a quem ele pode responsabilizar por seus feitos (especialmente se eles comprometerem seu prestígio, muito menos sua posição). Consequentemente, há uma boa chance de que ele esteja sob forte pressão para ser, ou pelo menos parecer ser, uma pessoa decente. Em contraste, nada disso é verdade para os eleitores anônimos de uma democracia hobbesiana. Muito pouco disso é verdade para seus governantes eleitos, cujas carreiras políticas estão sempre abertas a um desafio no curto prazo. Eles são como príncipes maquiavélicos, sempre temendo que a competição influencie grandes grupos com promessas e acusações demagógicas. Assim, eles têm um forte incentivo para fazer políticas públicas de curto prazo, especialmente políticas com benefícios imediatos (ainda que pequenos) e custos atrasados (ainda que grandes). Ao mesmo tempo, eles têm um incentivo para planejar seu próprio futuro a longo prazo. Eles podem fazê-lo agradando a interesses organizados particulares que os recompensarão com nomeações lucrativas quando sua vida política terminar. Alternativamente, eles podem estabelecer e buscar posições de liderança em organizações, agências e departamentos dependentes do Estado, além do âmbito da censura eleitoral.

Em uma democracia hobbesiana, podemos concluir, as regras de irresponsabilidade praticamente não são controladas. Somente uma fortuita abundância de personagens santos entre os eleitores e os políticos pode mitigar esse julgamento. Certamente, se “governo responsável” carrega qualquer conotação positiva, nenhum argumento adicional é necessário para defender a afirmação de que a democracia hobbesiana está entre as piores formas de governo que se pode imaginar.

Democracia, representação e a ideia de uma constituição lícita

Devemos ter em mente que a democracia não recebeu seu bom nome da prática moderna da democracia hobbesiana. A democracia não é um conceito bem definido. Deixemos de lado as concepções de petição de princípio da democracia como a produção de “valores democráticos”. Concentremo-nos, em vez disso, nas concepções que enfatizam os procedimentos democráticos (eleições, votação) para preencher determinados cargos, ou para chegar a decisões, dentro de uma organização. Dentro desta última categoria, as concepções de democracia oscilam entre dois extremos.

A concepção predominante de democracia é indiscutivelmente inspirada pelos impulsos dos séculos XIX e XX em direção ao “sufrágio universal”. Chamemos isso de “democracia política”. Baseia-se na suposição principalmente implícita de que quanto mais pessoas têm o direito de votar em qualquer questão, melhor (“mais democrática”) a decisão sobre essa questão provavelmente será. Levado à sua conclusão lógica, implica que todos dentro da organização devem ter o direito de votar em qualquer questão. Em uma democracia hobbesiana, onde os súditos supostamente autorizam o Soberano a legislar e fazer política sobre qualquer assunto, o sufrágio universal busca fundamentar sua autorização como um direito legal de participar da eleição do Soberano.

Por outro lado, há a concepção tradicional de democracia como uma defesa institucionalizada contra a tirania e o governo arbitrário. Chamemos isso de “democracia lícital”. Sua ideia básica é que, ao cuidar de seus próprios assuntos, as pessoas não devem ser submetidas à vontade dos outros. Implica que deve haver uma estreita ligação entre o conjunto dos que têm direito a voto sobre uma questão e os susceptíveis de suportar os custos das decisões tomadas (ou habilitadas) pelos eleitores. Assim, da perspectiva da “democracia lícita”, um procedimento de decisão é mais “democrático” se menos pessoas sem direito de voto forem afetadas por ele e se menos pessoas não afetadas controlarem qualquer poder de voto.

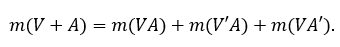

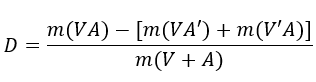

Podemos definir uma medida simples de “democracia lícita”.[25] Com respeito a qualquer decisão, seja m(V) a medida do conjunto de eleitores. Seja m(A) a medida do conjunto de pessoas que correm o risco de serem vitimizadas ou, como diremos, afetadas pela decisão. Então, m(V+A) mede a soma teórica de conjuntos dos conjuntos de eleitores e pessoas afetadas, e m(VA) mede o produto teórico de conjuntos desses conjuntos. Os conjuntos complementares são designados com um apóstrofo: V’ (não votantes), A’ (pessoas não afetadas). Uma medida simples de um conjunto é o número de pessoas nele.[26] Nesse caso,

A seguinte fórmula define uma medida de “democracia lícita”:

D=1 (“democracia” está no máximo), se cada pessoa afetada pela decisão tiver um voto no processo de tomada de decisão e cada eleitor for uma pessoa afetada pela decisão: m(VA’)=m(V’A)=0 e m(VA)=m(V+A). No outro extremo, D=-1 (“democracia” está no mínimo), se nenhum eleitor for afetado pela decisão e nenhuma pessoa afetada tiver voto: m(VA)=0 e m(V+A)=m(VA’)+m(V’A).

Em uma democracia lícita, são tomadas medidas para garantir que D seja o mais próximo possível de 1. A “democracia lícita”, portanto, é semelhante às operações tradicionais dos tribunais comuns, que exigem que qualquer pessoa que não esteja obviamente envolvida em um caso mostre por que, no entanto, deve ser admitida ou ouvida. De fato, essa concepção de democracia está ligada à ideia de império da lei, o que implica que as questões devem ser decididas “em justiça”, de acordo com os direitos de todas as partes envolvidas nelas e não de acordo com as opiniões de estranhos.

A democracia hobbesiana, ao contrário, pressupõe que todos os súditos de um Soberano absoluto “autorizam” todas as suas decisões. Isso implica que eles devem ter o direito de eleger o Soberano, quer todas, a maioria ou apenas algumas de suas decisões os afetem de maneira relevante ou não. Nesse contexto, a democracia política tende a ampliar o conjunto de pessoas que têm direito ao voto mesmo no que diz respeito a decisões que não as afetam de nenhuma forma direta ou óbvia. Claro, é possível, em teoria, que todos os assuntos sejam afetados de maneira semelhante e relevante por todas as decisões tomadas pelo Soberano. A democracia política oferece uma defesa contra a tirania se, mas somente se, for esse o caso. No entanto, é o caso apenas se restringirmos a votação a um conjunto muito pequeno e possivelmente vazio de decisões,[27] ou então usarmos critérios muito frouxos para determinar quando uma decisão afeta uma pessoa de maneira relevante. O resultado mais provável é a chamada tirania da maioria. Para qualquer decisão particular tomada pelo Soberano eleito, D provavelmente é negativo ou, na melhor das hipóteses, próximo de zero.

É claro, a ideia de sufrágio universal não precisa estar vinculada a um regime democrático hobbesiano. De fato, historicamente, não estava. As eleições foram introduzidas no Estado Moderno como parte de uma revolução constitucional que pretendia e se destinava a instituir o império da lei e a salvaguardar a liberdade e a justiça, mantendo o monopólio efetivo do Estado sobre os meios de violência. É certo que, além talvez do desejo de encontrar um lugar para o rei na nova ordem constitucional, não havia nenhuma razão óbvia para que se tivesse uma organização tão monopolista de aplicação da lei. Certamente não estava implícito na noção de império da lei. No entanto, a reforma do Estado provou ser uma venda muito mais fácil do que substituí-la por uma rede de organizações de autodefesa, mesmo que um monopólio da aplicação da lei convidasse à pergunta óbvia: “Quem nos protegerá contra nossos guardiões?” A resposta fácil, mas ingênua, foi ter uma Assembléia de Representantes, a ser eleita pelo povo, para que o poder executivo do Estado não ultrapasse os limites de sua atividade legítima de aplicação da lei. Para tanto, os Representantes do Povo eleitos deveriam formular normas jurídicas que obrigassem o Estado e seus agentes ao respeito pelo império da lei. Como os representantes ou as pessoas que eles representavam deveriam ser capazes de fazer cumprir essas regras contra um governo recalcitrante ou ambicioso, aparentemente, não era uma preocupação imediata.[28] Esperava-se que ter representantes eleitos supervisionando as atividades do governo fosse uma garantia suficiente por si só. De qualquer forma, a eleição de representantes tornou-se um elemento central nos argumentos para uma constituição lícita.

Assim, o ofício dos Representantes do Povo era cuidar para que o poder executivo não usasse seu poder para violar ou diminuir os direitos de qualquer indivíduo ou associação lícita. Os representantes o fariam por atos legislativos, que não vinculariam o povo, mas vinculariam apenas o “executivo” ao desempenho de seus deveres constitucionais — essencialmente, manter a lei e a ordem e fornecer defesa contra ataques estrangeiros. Em suma, a principal obrigação dos Representantes era garantir que não houvesse governantes e, portanto, também não houvesse súditos.

Aqui temos a essência de uma constituição lícita. Os representantes são meros representantes, não governantes por direito próprio ou apoiadores ou servos dos governantes. Eles não devem ter poder sobre as pessoas que representam.[29] De fato, a ideia de uma constituição lícita baseia-se no pressuposto de que as pessoas são adultas, que não precisam de mais ninguém para governar suas vidas. Para suas relações e interações mútuas, o império da lei seria suficiente — e, é claro, o império da lei não é o império dos legisladores, eleitos ou não. Consequentemente, o requisito básico de uma constituição lícita é que seja negado aos Representantes do Povo o poder de sujeitar a vida cotidiana e o trabalho do povo a um regime de regras legais. Somente quando as pessoas deveriam agir como “cidadãos” — por exemplo, como eleitores, Representantes ou agentes do Estado — uma definição legislativa de seus papéis e funções seria apropriada.

A representação é uma relação triádica: A (o agente) representa B (o mandante) antes de C (o terceiro), onde A, B e C são pessoas diferentes.[30] Em sua forma pura, o agente não pode vincular o mandante a nenhum acordo com o terceiro sem o consentimento expresso do mandante. Na história política, os representantes dos estamentos (nobreza, clero e burgueses) partiram dessa base. Eles representavam certas classes de pessoas nas assembleias convocadas pelo rei, mas não podiam fazer acordos com ele que vinculassem seus mandantes.

A corrupção entrou na relação quando o rei declarou que lidaria apenas com representantes dotados de plena potestas. Então, o consentimento dos mandantes para qualquer acordo entre o representante e o rei supostamente estava implícito na escolha do agente pelos mandantes. A ideia de representação tornou-se ainda mais corrompida quando os reis conseguiram transferir a função representativa dos representantes individuais para a própria assembleia representativa. Então, o consentimento da maioria simples dos representantes era suficiente para vincular todos os representantes e todas as pessoas que representavam.

Os agentes e o rei tornaram-se efetivamente os governantes do povo representado pelo primeiro. As lutas entre o rei e os representantes levaram à eliminação dos representantes (absolutismo real) ou do rei (absolutismo parlamentar) e à assunção do plenitudo potestatis pelo partido vitorioso. A noção de “plena potestas” ainda pressupunha que o representante só poderia agir dentro dos limites de seu mandato. “Plenitudo potestatis” foi além dessa restrição. Significava que os governantes podiam agir (legislar) como quisessem em relação a qualquer assunto que não fosse efetivamente colocado fora dos limites pelo direito constitucional ou convicções religiosas ou morais amplamente compartilhadas. Significava que os governantes haviam se arrogado o direito de fazer qualquer coisa que não lhes fosse expressa e efetivamente proibida. Em vez de exercer poderes delegados e enumerados, eles agiam com base no princípio de que eram soberanos que podiam legislar para seus súditos da maneira que quisessem (ou com o que concordassem).

Assim, a relação triádica de representação genuína foi reduzida a uma relação diádica de representação espúria, que junto com plena potestas e plenitudo potestatis é uma característica do absolutismo: A representa B antes do próprio A. Como vimos, a teoria hobbesiana implicava que o próprio rei representa os súditos diante do rei. A corrupção da ideia constitucional e a sua implementação nos Estados europeus implicou igualmente que os Representantes do Povo representassem o povo perante os Representantes do Povo. Daí a famosa zombaria de Rousseau contra a “liberdade inglesa”.[31] De fato, em sua forma diádica, “representação de A por B” é meramente um eufemismo para “B governa A”.

Quando “a Assembleia decide por maioria de votos” substitui “cada Agente Representativo na Assembleia decide por seus mandantes” como princípio da tomada de decisão representativa, então o controle dos blocos de votação na Assembleia torna-se de suma importância. Conspirações, facções e eventualmente partidos políticos surgem para fazer ou quebrar coalizões e ganhar o controle da Assembleia Representativa.

Em um sistema constitucional lícito, não importa muito se não há nenhum ou apenas um partido, ou se há dois ou mais partidos, para representar o povo. Isso porque os representantes não podem vincular o povo que representam, mas apenas o poder executivo ou de aplicação da lei na presença do qual representam o povo. Não há necessidade de formar uma coalizão majoritária firme e duradoura dentro da Assembleia de Representantes, que é um órgão deliberativo em que todos os membros estão constitucionalmente comprometidos com a mesma agenda de proteger o império da lei contra abusos e excessos cometidos pelo executivo. Em tal regime constitucional lícito, o sufrágio universal e a presença de numerosos partidos provavelmente são as melhores garantias para garantir que a assembleia de representantes eleitos seja tão representativa do povo quanto possível. Assim, a “democracia” — interpretada como um dispositivo constitucional para eleger representantes genuínos — parece ser um bem incondicional e uma salvaguarda efetiva do império da lei e dos direitos e liberdades das pessoas. No entanto, esse princípio de representação “democrática” não tem nada a ver com a democracia hobbesiana que temos hoje.

[1] O termo “democracia hobbesiana” é usado ocasionalmente na literatura, por exemplo. em Geoffrey M. Vaughan, “Hobbes’s Contempt for Opinions: Manipulation and the Challenge for Mass Democracies”, Critical Review, XIII (1-2), 1999. No entanto, o argumento deste artigo baseia-se exclusivamente na definição dada aqui.

[2] Devido principalmente à influência de positivistas jurídicos como Hans Kelsen (The Pure Theory of Law, 1967) e H.L.A. Hart (The Concept of Law, 1961), a noção de respeito ao império da lei agora coincide praticamente com a de respeito às formalidades e procedimentos jurídico-constitucionais. No entanto, isso não significa mais do que desde que seja possível descrever as práticas políticas atuais de governar e manter a ordem em termos de algo semelhante a um ‘sistema de regras’, os advogados devem estar convencidos de que o império da lei é respeitado. A tendência em direção a uma noção meramente formal do império da lei, sem dúvida, não é interrompida pelo apelo agora na moda aos chamados direitos humanos (ver nota 18 abaixo).

[3] Sobre esta citação, e para uma tentativa de testá-la empiricamente, veja Krzysztof Jasiewicz, “The Churchill Hypothesis”, Journal of Democracy, Volume 10, Número 3, July 1999, pp. 169-173

[4] O totalitarismo (uma noção política) é a atualização política do poder que reside no absolutismo (uma noção jurídica) apenas como uma potencialidade. Portanto, não há contradição nas ideias de “absolutismo liberal”, “absolutismo democrático” e “totalitarismo eletivo multipartidário”. O erro fundamental do “liberalismo político” do século XIX foi que ele abraçou o “absolutismo liberal” e esperava que permanecesse satisfeito apenas com o poder potencial. Para uma interpretação desse liberalismo político, veja meu “Political Liberalism and the Formal Rechtsstaat” (http://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Articles/Godefridi.pdf)

[5] Veja H.-H. Hoppe, Democracy: The God that Failed, Transaction Publishers, Rutgers, NJ: 2001, para uma estrutura de análise original e uma crítica completa que se concentra em como a política democrática aumenta a taxa de preferência temporal e encurta o horizonte de planejamento de governantes e súditos.

[6] Thomas Hobbes, Leviathan or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civill (1651). As referências são para Hobbes’s Leviathan, reimpresso da edição de 1651 com um ensaio do falecido W.G. Pogson Smith, Oxford, At the Clarendon Press (1909, reimpresso muitas vezes).

[7] Hobbes, p. 99

[8] Hobbes, p. 95

[9] Hobbes, p. 96

[10] Hobbes, p. 97

[11] Hobbes, p.100

[12] Os estóicos haviam argumentado que o homem sábio, que deseja que os Deuses façam o que quiserem, pode ter certeza de que os Deuses farão o que ele quiser. Nesse sentido, ele pode se ver como o autor de tudo o que os Deuses fazem. Os Deuses não são mais do que seus agentes. Apesar de sua fraqueza física, razão pela qual ele se submete à necessidade, sua virtude e autoridade são “inigualáveis, nem mesmo para Zeus”. (Frederick Copleston S.J., A history of Philosophy, Volume I, Greece and Rome, Image Books, Nova York, reimpressão 1985, p.398)

[13] Hobbes, Capítulo XVI.

[14] Hobbes, p. 101, p. 115

[15] Traduzido de Blaise Pascal, Pensées, número 299 nas edições Brunschvicg.

[16] Provavelmente a fonte mais importante para o surgimento da ideia de democracia hobbesiana foi o uso que os intelectuais começaram a fazer da teoria darwiniana da origem das espécies como explicação de todas as coisas humanas. Reduzida a frases cativantes como “a luta pela vida” e “a sobrevivência do mais apto”, a teoria parecia dar respaldo científico à noção de que a guerra é de fato a condição natural da humanidade. Assim, parecia que, além de tentar vencer aquela guerra, havia apenas a estratégia hobbesiana de tentar “administrá-la” por meio do poder superior do Estado.

[17] Robert Higgs, Crisis and Leviathan, Oxford University Press, Nova York, 1987.

[18] Curiosamente, a concepção moderna, mas falaciosa, dos direitos humanos torna possível ver praticamente todas as intervenções governamentais como uma tentativa de fazer valer o respeito aos direitos fundamentais. Veja meu “Human dignity: reason or desire?”, The Journal of Libertarian Studies, Volume 15, Número 4, Outono, p. 1-28.

[19] Enquanto escrevo isto, o locutor do rádio anuncia que o Instituto Belga de Segurança no Trânsito quer coletar mais dados sobre beber e dirigir. Para isso, a polícia estará autorizada a colocar bloqueios em qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia, e obrigar os motoristas a se submeterem a um teste com bafômetro. Isso, é claro, agora é apenas um fait divers.

[20] Traduzido de Blaise Pascal, Pensées, número 301 nas edições Brunschvicg.

[21] Nos últimos anos, na região flamenga da Bélgica, uma coalizão de partidos autodenominados “democráticos” ergueu um “cordon sanitaire” para isolar o grande partido populista de direita VB, (“Vlaams Belang”, anteriormente “Vlaams Blok” ). O cordon inflacionou o valor dos votos para os partidos participantes cujas chances de serem convidados para coalizões governantes em qualquer nível de governo — e na Bélgica há muitos níveis — aumentaram dramaticamente pela exclusão a priori de coalizões alternativas com o VB.

[22] Para outras críticas ao voto democrático, veja a antologia selecionada por Carl Watner & Wendy McElroy, Dissenting Electorate, McFarland & Company, 2000.

[23] Em alguns países, como a Bélgica, a cidadania carrega o dever de votar (na realidade, o dever de comparecer em um local designado no dia da eleição). As pessoas que não aparecem correm o risco de uma penalidade. No entanto, os políticos belgas insistem que o país tem “eleições livres”.

[24] “[Se] houver algum erro ou omissão nos negócios públicos, o grito de desaprovação sobe, mesmo que nenhum ato desonesto ou errado esteja envolvido.” (Como citado em Eric A. Havelock, The Liberal Temper in Greek Politics, Jonathan Cape, Londres 1957, p.150)

[25] Veja meu Mens, Burger, Fiscus, Shaker Publishing, Maastricht 2000, p.75-76

[26] Obviamente, existem outras medidas além da contagem de cabeças. Elas envolvem uma comparação do número de votos ou o peso do voto de uma pessoa em relação a qualquer decisão com a gravidade dos custos da decisão que afetariam essa pessoa. Por uma questão de simplicidade, assumimos que uma simples contagem de cabeças nos dá uma medida aceitável dos conjuntos relevantes.

[27] Uma maneira simples de “forçar” o envolvimento é ter algum esquema geral de tributação ou seguro obrigatório que torne todos igualmente responsáveis pelos custos de qualquer decisão. No entanto, tal regime obviamente precisa ter sido instituído por uma decisão anterior.

[28] Uma milícia que respondesse ao apelo dos Representantes, mas não do governo, pode ser suficiente para impor a exigência de legalidade ao governo. Alternativamente, a tributação pode ser banida para manter o governo financeiramente dependente da boa vontade da população.

[29] Esse insight levou Rousseau a insistir que o poder legislativo deveria estar nas mãos do povo, não de quaisquer representantes. Citou com aprovação do Marquês d’Argenson: “Na República, todos são perfeitamente livres em tudo o que não prejudique os outros.” Rousseau acrescentou o comentário: “Eis que esse é o limite imutável [do direito que o Contrato dá ao Soberano sobre os súditos]; não se poderia dizer melhor.” Nota de rodapé para Du Contrat Social (1762), Livro IV, capítulo VIII. No entanto, Rousseau ficou preso na lógica absolutista da Soberania, que fez do Povo Soberano (uma pessoa artificial, se existisse) o juiz de tudo na “república”.

[30] Sob a Constituição americana original, um Colégio Eleitoral elegeu o Presidente, o chefe do poder executivo. Esse procedimento o diferenciava dos membros da Câmara dos Representantes, bem como dos membros do Senado. Ele não era um representante do povo nem um representante dos Estados. Veja Randall G. Holcombe, “The Electoral College as a restraint on American democracy: its evolution from Washington to Jackson”, em John V. Denson (ed.), Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom, Mises Institute, Auburn AL 2001, p. 137-168.

[31] J.-J. Rousseau, Du Contrat Social (1762), Livro III, Capítulo XV. “Os ingleses pensam que são livres; eles estão errados. Eles são livres apenas quando elegem os Membros do Parlamento. Assim que estes são eleitos, o povo é escravo — não é nada. Nesses breves momentos de liberdade, eles merecem perdê-la pelo uso que fazem dela.”